| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |

5.4. Страшно было осознавать: где я? В своей ли стране?

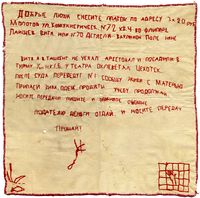

Письмо гражданина Лаищева Василия Ивановича в Прокуратуру Пермской области с просьбой о пересмотре его дела и реабилитации

От гражданина Лаищева Василия Ивановича, рож. 1902 г., б/п, русского, уроженца дер. Б. Осиновки с/с Оханского р-на, Пермской обл.

Бывшего з/к осужденного Пермским облсудом по статье 58; 10-11 к 10 годам ИТЛ и п/п на 5 лет 10/I – 1946 г.

19 февраля 1960 г.

ПРОСЬБА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Узнав, что Советское правительство встало на путь исправления ошибок и злоупотреблений прошлых следственных органов в вынесении приговоров, я обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре моего дела.

Поскольку все материалы по моему делу освещают не истинное положение обстоятельств моего дела, а отображены в крайне преувеличенном искаженном виде, непохожем на действительность, в связи с ложными доносами из-за личных счетов. Я считаю необходимым изложить в данной просьбе все обстоятельства дела так, как они были в действительности до момента ареста 1-го августа 1945 г.

Пишу последовательно с подробной своей автобиографией и последующим развитием хода событий моего дела, приведшего на скамью подсудимых.

По национальности русский, родился в семье крестьянина середняка 7-го апреля 1902-го года в дер. Б. Осиповки Оханского р-на Пермской обл. Мой отец Лаищев Иван Михайлович, малограмотный. До 1907 г. проживал со своим отцом вместе, занимаясь с/хоз. А затем с нами, с семьей в 4 человека, уехал на побочные заработки в г. Ирбит, где работал столяром и стекольщиком. Мы с братом Николаем учились в сельской школе. В 1913 г. Отец с семьей уже 8 человек переехал в г. Пермь, где служил городовым и стражником, а я со старшим братом Николаем был отдан в услужение к купцу Овечкину, на черный рынок, где он торговал бакалеей. Мне было 12 лет и за 5 руб. в месяц я был вынужден простаивать 12 часов в день, в зимние морозные дни.

После 3-х лет работы я простыл и заболел туберкулезом и болел 8 лет.

Отец в 1915 г. был взят на 1-ю империалистическую войну, а мать с 6-ю детьми переносила большую нужду и нищету. В 1918 г. отец приехал с фронта больной и контуженный и мы переехали в деревню Б. Осиновку, к деду со всей семьей.

В голодный 1921–1922 год мой отец, мать и дед с бабушкой померли от голода и эпидемии тифа.

Оставшись один с малолетними братьями и сестрами, не имея никаких средств к существованию (так как в голодный год все было съедено и продано) я был вынужден отдать в детдом малолетних: сестру Раю 4-х лет и брата Александра 6 лет, а двоих постарше взяли на воспитание дяди, брата 15 лет и сестру Анну 13 лет.

Оставшись в дедовом доме, я не имел ни лошади ни коровы, только дом и небольшой надел земли. После женитьбы в 1923 г. жена Пелагея Дмитриевна Ваулина привела корову, а дяди помогли приобрести лошадь, и мы стали заниматься сельским хозяйством.

Старший брат Николай воевал в это время на фронтах гражданской войны в рядах Красной Армии до 1920 г. а затем служил сверхсрочно, приезжал один раз ко мне в деревню, советовал учиться.

Я болел туберкулезом до 1924 г. а поэтому меня на призыве в Красную Армию не взяли, освободив совсем от военной службы.

Проживая в деревне Б. Осиновке, я занимался самообразованием, был селькором, года 2-3 писал заметки в пермскую газету «Страда» и в центральную «Крестьянскую» газету под псевдонимом «Серп» и «Шип» разоблачая проделки кулачества.

Подготовившись, я уехал на курсы землеустроителей в г. Очер, а затем в Пермский земтехникум который и закончил в 1930 г. С этого времени работал землеустроителем и топографом при Пермском производственном участке, при начальниках Отавине, Вшивкове, Шаркове, Зеленине (ныне они работают в ОБЛ землеустройстве начальниками).

В 1937 году добровольно перешел с товарищами в ГРК (геолого-разведочную контору) ул. Комсомольский проспект № 20.

За 14 лет до 1944 г. я никаких выговоров и взысканий не имел. Работал в должности топографа 1-го разряда, в разъездах по изысканиям и съемкам.

За все время моей работы я активно всегда выступал на собраниях и производственно-технических совещаниях, критиковал товарищей и начальство по существу, иногда довольно резко, что не совсем нравилось некоторым. Среди специалистов работал один местный механик Цехотский Владимир Иванович 42 лет, взаимоотношения с которым у меня первое время были самые корректные – товарищеские, до определенного времени.

В это время, к моему несчастью, в начале 1943 г. меня на собрании выбирают старшим контролером в наш магазин ОРСа, где я должен был в известные дни, при отоваривании продуктовых и промтоварных карточек проверять правильность выдачи продуктов нашим служащим и рабочим.

В первые же дни я столкнулся с вопиющими фактами самоснабженчества и безобразий со стороны отдельных товарищей, большинство которых принадлежало к начальству. Я по старой привычке рьяно взялся за дело, за правильность отоваривания продуктовых карточек, несмотря на ранги и чины, не учитывая дальнейших последствий.

Проверял карточки, находил чужие, других ОРСов, возвращал и стыдил прямо в магазине. Раза три попадала и жена Цехотского и ряд других ответственных работников.

В дальнейшем обнаружил также, что какие-то военные в погонах приходят с ордерами и получают папиросы, сотенные пачки, продукты и даже промтовары, отрезы на костюмы, вино. Установил, что это приходят работники НКГБ, из которых человека 3-4 были следователи. Потом, после ареста, я их узнал. Это был Чекалдин и другие (фамилии забыл). Всего их приходило в разное время человек 10.

В конце 1943 г. или 1944 г. (не помню) наступил день, когда УРС должен был отчитываться перед общим собранием рабочих и служащих управления «Молотовобъединениенефть». На собрании присутствовало человек 150, в том числе и работники ГРК.

Президиум состоял из людей, пользовавшихся привилегиями во главе с начальником УРСа. В докладе расхваливали работу нашего УРСа. Но тут с мест поступили протесты против предложения признать работу хорошей. Люди внесли предложение выслушать содоклад старшего контролера по магазину, т.е. меня, Лаищева.

Мне пришлось выступить и тут я на основании своих записей начал говорить правду, резкую и беспощадную, разделал под «орех» всю работу УРСа и внес предложение признать работу плохой. Почти все присутствующие поддержали: «Правильно! Признать работу плохой!» В президиуме стушевались – опешили и, быстро переговорив между собой, ушли из зала, а затем объявили, что собрание переносится на другой день.

На другой день мне товарищи сказали, что меня обвиняют, что я якобы сорвал собрание, будучи пьяным. Эта клевета была сообщена работникам НКГБ.

После назначения товарища Цехотского управляющим в проектный отдел, он свое корректное отношение ко мне изменил на недружелюбное и придирчивое. Очевидно, поводом к этом послужило то, что я ловил его жену с купленными продкарточками, которые она пыталась отоваривать.

Мои командировки участились и приноравливались к моменту отоваривания продуктовых карточек и промтоваров, контролировать и наблюдать в магазине не было времени, а нападки сыпались на мою голову все чаще. То я мало произвел съемки, то неправильно провел изыскания, то слишком долго работал, задерживая проектирование, и т.д.

Чувствуя, что меня тайно преследует целая группа, выразителем которой являлся Цехотский, я написал заявление с просьбой о переводе меня обратно в ГРК в топопартию. Мне отказали. Писал заявление в РКИ о несправедливости Цехотского, заявление так и осталось нерассмотренным.

Я проработал в проектной конторе управления до 30-го июля 1945 г. В тот день утром меня вызвал начальник управления, который сказал, что согласно полученной телеграмме из наркомата я откомандировываюсь в г. Ташкент, в Среднеазиатский геолого-разведочный трест сроком на 3 месяца. Выезд – 1-го августа 1945 г., т.е. почти в тот же день, когда я должен был идти в отпуск.

Как ни тяжело мне было оставлять 16-летнего сына одного, но приказ, да еще в военное время, безусловно, должен быть выполнен, так я рассуждал всегда. Я стал собираться, оформил документы.

Простившись с сыном, сел на поезд 1 августа 1945 г., часа в 2 дня. На второй остановке был снят органами НКГБ и на легковой машине доставлен в г. Молотов в здание НКГБ. Предъявили ордер городского прокурора об аресте, а также обвинение в контрреволюционной деятельности.

Я был настолько ошеломлен и напуган, что не мог выговорить ни слова. Затем, оправившись, заявил, что тут какая-то ошибка, очевидно, меня приняли за другого, что я ничего плохого не делал, за что меня арестовывать! Следователей и работников НКГБ было человек пять, некоторые на мои слова смеялись, а другие заявили – ты нам сам все расскажешь!... признавайся, не признавайся, а судить мы тебя будем и от нас ты уже свободным не выйдешь!...

Затем взяли мой чемодан, раскрыли его, перешарили все, обыскали, изъяли деньги 3200 руб. и часы. Я был в глубоком отчаянии, думая: что же это получилось и почему?.. Страшно было думать о своей дальнейшей участи, невыразимо было жаль своего одиноко оставшегося сына и своей несчастной судьбы – судьбы человека, не видавшего с юных лет в жизни ни радости, ни настоящего счастья…

Через 2-3 дня в 12 часов ночи, меня повели на допрос к следователю (кажется Иванову), он сидел за столом и перебирал мою папку с документами, изъятую при обыске на квартире. Я имел обыкновение хранить документы в одной папке, дипломы, билет ударника, профбилет, билет ИТР, была селькоровская справка из центральной газеты, Крестьянская газета еще с 1927 г., куда я писал, и прочие справки.

Все это очевидно не удовлетворяло следователя, т.к. говорило в мою пользу, тогда он начал задавать мне вопросы, заставил писать автобиографию, а затем, прочитавши ее, изорвал. Допросы за все время производились только ночью – с 12 часов до 4-5 часов утра, спать давали 2-3 часа в сутки. Хлеба давали 400-450 гр.

Примерно дней через 10-12 на допросе ночью Иванов грубо приказывает мне рассказывать о своих действиях. Я отвечаю, что ничего не знаю и ничего предосудительного не делал за всю свою жизнь. Тогда он вынимает из папки штук 10 бумажек и начинает читать: я якобы высказывался против пионеров. Я сказал, что мой сын сам был пионером, как же я буду говорить против, и для чего?

Во второй бумажке написано, что я высказывался против государственного займа, сам не подписывался и другим не велел. Я заявил, что это ложь, ежегодно во время войны я подписывался на полтора оклада, как и все в управлении, обо мне знают это сотрудники. Затем зачитывал все бумажки-доносы Цехотского, я опровергал, что все это ложь, написанная им из-за личных счетов. Зачитывал следователь и то, что я вел агитацию в управлении, выходя в коридор. О том, что дискредитировал руководство в военное время, в своих выступлениях на собрании. О том, что я отказывался от работы и вел агитацию против колхозов и пр.

Эту наглую ложь я опровергал, доказывая несостоятельность обвинений, но мои доводы его не убеждали. Этого следователя (кажется, Иванова) я видел и в магазине, и на праздниках, у себя в управлении.

После 3–4 недель он стал составлять протоколы, не с моих слов, а с доносов и принуждал меня их подписывать. Но я их не подписывал. Иногда к нему на подмогу приходил начальник следственного отдела Шихман, годов 50-53-х. Он с грубой бранью хватал папку с моим делом и, замахнувшись, шел ко мне, ударял по лицу, по носу, заявляя «вот мы спустим с тебя штаны, будем лупить резиновой палкой и ты у нас станешь тонкий, звонкий и прозрачный и уши топориком». Но я эти фиктивные протоколы не подписывал, которые они составляли в разных вариантах.

Без сна, недоедая, я похудел и поседел от нравственных и физических переживаний. Затем мое дело передали другому следователю, лейтенанту Чекалдину, который считался самым жестоким из всех. Вызвав меня ночью, он час рассматривал дело, а затем медленно подошел ко мне, сделал резкое движение рукой, подавшись корпусом вперед, точно хотел ударить со всего размаха. Я, сидя на табурете, отшатнулся. Он засмеялся, а затем сказал: «Ты долго нам будешь крутить яи..? Ведь мы знаем тебя как облупленного. Ну и артист! Ну и художник! Ты знаешь куда попал и к кому? Да мы с тебя всю шкуру снимем! Ты у меня будешь лететь, пер… и Богу молиться! Да я тебя отправлю туда, где Макар телят не гоняет, а на петухах воду возят!» И т. д.

Все это сопровождалось самой отборной руганью, которую я после слышал только в лагере. Затем он продолжал: «Я с вашим братом не цацкаюсь! Рассказывай про всю свою контрреволюционную свору! У кого был, и с кем говорил»?

Я молчал, а он пускал мне дым папиросы в лицо. С этого дня началась настоящая пытка. По три раза за ночь, он вызывал меня к себе, иногда не спросит ни слова, а лишь смотрит, чтобы я не спал и не дремал. А если я забывался, то громким окриком, сопровождавшимся злобной руганью, заставлял меня бодрствовать. Затем отпускал в камеру. Только я засыпал, меня опять поднимали и вели к нему, и так почти до самого утра.

Я молчал, страшно было осознавать, где я? В своей ли стране? Отчего и почему такая жестокость? И к кому? Что породило такую злобную ненависть, по отношению к простым людям? Где же советские законы и кто дал им право так преступно попирать их ногами? Все это проносилось в голове, жутко мне было, больно и обидно, за свое нищенское прошлое и настоящее.

А они с напарником усаживались за стол, как ни в чем не бывало, начинали рассказывать похабные анекдоты, про пьянку, про баб, с полной циничной откровенностью, смеясь и не обращая на меня ни малейшего внимания, словно перед ними сидел заранее обреченный, живой труп (так оно и было в действительности).

Много прошло таких ночей, я нервно заболел, голова горела, я почти сходил с ума. Затем в одну из ночей он стал писать новый протокол допроса и давал мне подписывать. Нагромождал на меня неслыханные преступления, вплоть до шпионства – я крепился и не подписывал, сохраняя еще разум.

Раньше этот Чекалдин, ходил в наш магазин, бывал и на праздниках в управлении, и я сразу же узнал его. Он же делал вид, что не знает меня. Я иногда говорил ему про свою биографию, про свою работу, что я не враг, а наоборот – что советская власть сделала меня человеком. Называл десятки своих родных и товарищей, которые знают всю мою жизнь. Просил вызвать их, опросить, разрешить этот роковое недоразумение.

Чекалдин на это только ругался и еще угрожал, говоря: «вот мы доберемся до всех твоих товарищей и родственников, как сообщников закатаем по «катушке» (так называли 10 лет) вместе с тобой».

Наконец, ему это надоело, и он приступил к более активным действиям. Ругаясь ужаснейшим образом, подходил ко мне с искаженным лицом, приказывал встать, отодвигал табуретку, и велел стоять на одной ноге. Я стоял, сколько хватало сил. Однажды на его ругательства, я сказал ему: «Неужели в советской школе следователей, вас учили ругаться так похабно?» Он вскипел «Ах, так ты еще вздумал мне мораль чиать? Я тебе покажу!» И нажал кнопку у настольного телефона, дверь открылась, вошел конвоир, завязал мне глаза, а Чекалдин ему сказал: «Тащи его в пер…ник». Меня повели куда-то по коридорам, затем вниз по ступенькам. Закрывши дверь, охранник снял с меня платок. Я увидел узкий коридор, по обе стороны которого были кабинки, обитые железом, светила маленькая электролампа, я понял, что нахожусь где-то под землей. Быстрым движением охранник открыл железную дверцу кабинки и ударом в спину загнал меня туда. Я чуть не потерял сознание. Было темно. Я мог только стоять. Сверху капала холодная вода. В углу, в крайней кабине, стонала и причитала какая-то женщина.

Прошли долгие годы, я остался жив, но и теперь без содрогания я не могу вспомнить об этом, слишком было все это невероятно. Я не знаю, сколько стоял в кабинке, но затем за мной пришли, завязали снова глаза и привели в кабинет к Чекалдину, сняли платок. Он, смотря на меня, захохотал и спросил «Ну что? Понравилось? (ругательство) моралист я тебя выучу! Во рту черви заведутся»!

Так продолжалось длительное время, он выматывал мои последние силы. В кабинку он меня садил раз 6-7. Иногда меня оттуда вытаскивали без памяти. Но я все еще не подписывал протоколы допроса, без моего ведома составленные.

В следующий раз он говорил мне: «Хотя ты не сознаешься и не подписываешь протоколы, но знай, что судить тебя будет, если не суд, то тройка ОСО. Мы, теперь арестуем и судим не только тех, кто виноват, а даже всех подозрительных и просто сомнительных. И всех, кто не зарекомендовал себя активной работой в тылу. Арестуем! Судим! Посадим! И заставим работать силой оружия! Понял теперь? Иди и подумай! Но не воображай, что выйдешь от нас чистеньким!»

После этого, ночью, дня через 3-4, он в присутствии следственного начальника Шихмана, раскрыв мое дело, подозвал меня к столу и показал на лист бумаги, исписанной крупным почерком, сказал мне «Читай»! Я стал читать. Было написано какое-то воззвание от Народной партии или народной воли. Не дав мне все прочитать, он показал мне конец этого воззвания, где красными чернилами было написано кем-то, что почерк мой и этот документ писал я.

Я возмутился, и хотя морально и физически был слаб, заявил, что это гнусная провокация, жестокая и нелепая, фальшивая, клевета. Что никогда в жизни не состоял ни в какой партии, а тем более не писал. Об этом знают сотни людей, с которыми я жил и работал.

Чекалдин ответил: «Ты хитрый артист! Видишь, что это установила экспертиза, а почерк ты мог и изменить». Я сказал: «Неужели в наше время может существовать еще какая-то партия? И мне ли, беспартийному, политически плохо развитому, о чем вы сами знаете, браться за такое страшное дело? Я человек из самых низов, и если вам нужна моя жалкая жизнь – она в ваших руках. Делайте, что хотите. Но я этого не делал и ничего не писал. Не верю этой провокации и вашей экспертизе, как и вашим протоколам, которые вы заставляете меня подписывать». Тут со мной случился нервный припадок, я не помню, как меня увели в камеру.

Дней через 4-5, вызвав меня ночью на допрос, Чекалдин заявил, что, дескать, ты это воззвание написал еще в 1942 или 1943 году (не помню как он говорил). Послал его по почте геологу Коробецкому, а последний сразу же принес его в НКГБ. Это или ошибка, или сознательная провокация, говорил я.

Следователь Чекалдин: «Но кто же тогда написал? Мы давно следили за вашим ГРК и нам важно установить, кто писал»? Я отвечал: «Откуда же мне знать»? И почему вы думаете именно на меня? Неужели мое выступление на отчетном собрании УРСа в управлении, о чем вам известно, привело вас к мысли, что я мог это сделать? Ведь я вел общественную работу честно, из-за простых гуманных целей, не задевая политическую сторону».

Следователь вызвал охранника и меня снова повели в карцер. Не помню, сколько сидел там, очнулся у себя в камере. Нервно заболел, несколько дней меня не вызывали.

……

Теперь я должен описать свою личную жизнь, чтобы яснее можно было делать соответствующие выводы и определение. После окончания земтехникума в 1930 г. я работал в Б. Сосновском, Очерском и Верещагиноском районах. Моя первая жена, Ваулина Пелагея Дмитриевна, жила с сыном в деревне, а затем она переехала в г. Пермь, где жила и работала. Мои разъезды и кочевая жизнь изыскателя привела к тому, что мне пришлось с ней разойтись после 9 лет совместной жизни.

Затем я женился на Илюхиной Марии Степановне, простой малограмотной женщине, бездетной, портнихе. Она была меня моложе лет на восемь. Работая при Пермском производственном участке до 1937 г., я получил квартиру по ул. Коммунистическая 72 кв. 4, где и жили вдвоем. Затем мы решили взять моего сына Виталия к себе. Родная мать не протестовала, и он стал жить с нами.

Однажды, вернувшись из командировки. в Краснокамск, я обнаружил, что жена ушла в деревню к матери в Б. Сосновский район. Через 3-4 месяца ее поймали и судили по Указу на 5 лет. Отбывала она срок до амнистии 1945 г. Я в это время жил с сыном вдвоем.

При последующем допросе следователь Чекалдин, узнав про мою семейную жизнь, с моих же слов, вызвал мою бывшую жену в г. Пермь из Б. Сосновского района, где она при выходе из заключения проживала с матерью.

Следователь Чекалдин на предварительном допросе, очевидно, ее так запугал, что она подписала все, как он хотел. Моя жена малограмотная, пугливая и слабая душевно. К тому же только 2–3 месяца вышедшая из лагеря, где она просидела 3,5 года. По указу она подписала все, боясь сама, чтоб ее снова не посадили.

После этого меня вызвали на допрос днем, часа в 2–3. За столом сидел Шихман, начальник следственного отдела, и следователь Чекалдин. Мне сказали, что сейчас придет жена Илюхина М. С. Я был очень удивлен и сказал им: «она ведь не жила со мной с 1942 года и после отбытия наказания уехала к матери в деревню. Что же она может сказать? Ведь арестовали вы меня без нее? Прошло 3 года. И не только она, а даже я до сих пор не знаю, за что сижу». Следователь Чекалдин: «Теперь вот узнаешь! Вот подпиши бумажку, что веришь показаниям своей бывшей жены». Я думал и колебался, ожидая подвоха, а затем решил подписать, зная, что ничего плохого у нас с ней не было, и жили мы с ней неплохо. Шихман после этого ушел.

Затем ввели бывшую жену. Она, увидев меня, испугалась. Я худой, поседевший, смотрю на нее. Она хотела броситься ко мне, но Чекалдин грубо оттолкнул ее и, достав протокол предварительного допроса, позвал меня и приказал читать. Жена сидела, отвернувшись, не глядя на меня.

Я читал и не верил своим глазам. Горькая обида, разочарование и возмущение охватили меня. В протоколе было написано, что она с завода убежала из-за меня. Что я ночью в 1941 или 1942 г. писал какую-то бумагу и положил ее в гитару, а затем ушел. Она якобы достала и прочитала. И это было воззвание от партии Народной воли. Что в Чернушинском районе, где мы работали в 1936 г. землеустроитель Беклемышев вел антисоветские разговоры.

Тогда я обратился к бывшей жене: «Маруся! Неужели ты могла написать такую гнусь и ложь»? Несмотря на меня, едва сдерживая рыдания, она прошептала «Я не писала». Я говорил: «Разве ты не помнишь, что в гитару я положил черновики координат и абсолютных отметок, боялся, что сын Виталий мог их по ошибке взять»? Она подтвердила это кивком головы.

Я говорил: «Ведь этого ничего не было. А с завода ты ушла, когда я был в командировке в Краснокамске. И никогда ведь я тебя ни в чем не притеснял». Она подтвердила это, сказав «Да». А затем закрыла лицо руками и заплакала: «Ничего не знаю, не помню и боюсь! Прости меня, Вася!»

Следователь Чекалдин, разозлился, видя, что составленный им протокол разоблачен, стукнул по столу и грубо обратился к жене со словами: «Что же ты говорила на предварительном допросе? Выходит, вы заодно действуете? Тебе что, еще туда хочется, откуда вышла?» «Мы не только вас будем судить, а завтра же арестуем и вашего сына!»

Услышав это, я просто обмер. Закричав, я упал возле стены без сознания. Очнулся от холода. Открыв глаза, увидел, что на меня льют холодную воду из графина. Меня утащили в камеру. Жены я больше не видел. Не была ее и на суде.

Последняя воля у меня была сломлена. Я покорился своей участи и думал теперь только о сыне, страшась, что его могут арестовать. Ночью (кажется, в декабре 1945 г.) меня снова вызвал Чекалдин. Он заявил, что, дескать, от моего поведения теперь зависит жизнь сына. Я спросил, что же от меня требуется? «Очень немногое! Подтверди показания своей жены и подпиши протокол».

И я подписал эту наглую ложь, чувствуя свою обреченность. Только в душе теплилась надежда, что, может быть, не тронут сына. После подписания еще 2-х или 3-х протоколов, которые он мне подсовывал и которые я даже не читал, он сразу сделался ласковым. Угостил папиросами и, смеясь, сказал: «Года через 2-3 будет амнистия и выйдешь. А сейчас мы тебе добавим больничный паек и еще кое-что». Что они и сделали.

После этого меня не трогали. Был уже январь 1946 года. Готовились нас судить. На всех троих собрали одно общее дело. Меня вызвали к начальнику следственного отдела (фамилия, кажется, Власов). Он положил передо мной дело, я стал читать. В глазах рябило, я плохо видел, понимал, что это мой позор, а может быть и смерть. Он торопил, говоря что суд уже ждет, и рассматривать много нечего.

Бумажек-доносов Цехотского в деле не оказалось. Я подумал и подписал без всяких примечаний. Он дал мне хлеб, я взял (так как был страшно голоден и болел уже дистрофией). Меня вывели к Дворниченко и Курдюмову и мы пошли под конвоем в областной суд, который судил беспрерывно, так как нас было в 1946 г. очень много.

В Облсуде нас троих посадили ожидать в маленькую комнату. Через полчаса зашел прокурор лет 45-ти (фамилию не помню), у него не было левой руки. Спросил, обращаясь ко всем троим, «кто из вас будет жаловаться»? Дворниченко сказал «Я не буду». Курдюмов тоже сказал, что не будет. А я сказал, что буду, потому что признание достигнуто угрозами и силой. Прокурор, наклонившись, сказал мне: «Хорошо, я буду просить суд, что бы тебе закатали 15 лет каторги». После чего ушел.

Суд прошел быстро, минут за 30-40. Секретарь сидел только для видимости, ничего абсолютно не записывал. Все мы признали себя виновными.

Огласили приговор. Дворниченко и Курдюмову дали по 5 лет ИТЛ, а мне – 10 (якобы как инициатору) и 5 лет поражения в правах. Копии приговора не выдали, обещали выслать через день. Но я так его и не получил. Затем нас повели в тюрьму № 1. Это было 10 января 1946 г. Здесь нас разъединили. Меня посадили в одиночную камеру, в которой я пробыл трое суток. Если бы я захотел обжаловать приговор в то время, то физически не смог это сделать. Затем меня направили в л/п Ераничи, а через 3-4 месяца этапировали на север, в Коми АССР, где и отбыл свой срок 10 лет полностью, в Инте и станции Абезь, за полярным кругом.

Нет нужды описывать все мои терзания и переживания в те годы полного произвола и жестокости со стороны охраны и начальства. Все было подчинено бериевщине до прихода новой власти после1953 года. Работал в шахте № 2 г. Инта, но в 1949 г. попал под завал, и как инвалид был списан в инвалидный лагерь п. Абезь, где и заканчивал свой срок. Освободился 18-го июля 1955 года. Затем был сослан в ссылку в Коми АССР, где и живу по сей день и работаю в институте «Комигипронилеспром» по специальности «топограф-геодезист». За честную, добросовестную работу получал премии, а также хорошие производственные характеристики, которые прилагаю.

Мне 58 лет, по закону нам, изыскателям, геологам, топографам, геодезистам срок до пенсии по старости определяется в 55 лет. Таким образом, я был бы уже на пенсии 3 года. Но у меня не хватает стажа 6-лет, так как 10 лет работы в ИТЛ не засчитываются.

Я пожилой и больной, бродить в таежной глуши в экспедиции у меня не хватает сил. А хочется приехать на родину в г. Пермь, где у меня семья.

Моя жалоба-просьба о реабилитации написана в черновике много лет назад. Но я не решался ее послать, так как до сих пор мне памятны слова следователей Чекалдина и Шихмана, что клевета на судебно-следственные органы повлечет дополнительное жесткое наказание. Только посоветовавшись с юристами и прокурором, я решился послать эту просьбу, абсолютно правдиво описывая все обстоятельства дела, может быть не по форме, но зато по существу.

Срок я свой отбыл, жизнь почти прожил, терять мне нечего. Но с полной ответственностью и сознанием советского человека, я повторяю, что никаких воззваний я не писал и не распространял. Не было смысла цели и смысла говорить и делать что-нибудь против Советской власти, которая дала мне образование и сделала меня человеком. Лишь личные счеты и вражда отдельных людей сделали меня преступником при посредстве бериевских исполнителей.

Прошу выслать ваше решение по служебному адресу: Коми АССР, г. Сыктывкар, ул. Кирова 27, институт «Комигипронилеспром», отдел топографии и геологии, геодезисту Лаищеву В.И.

К сему расписуюсь: Лаищев

ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 17012 Л. 243-259 об. Подлинник. Рукопись.

Поделиться:

| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |