| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |

2.51. Всю жизнь искал отца

сыном расстрелянного отца

– Попытайтесь вспомнить самое начало. О семье, о родителях – кто они были, где жили, как жили…

– Я родился в 1934 году в августе. Моя семья – мама, папа и брат. Все как у всех. Мама работала, папа работал. Брат на 5 лет старше меня. Жили в поселке Клязьма Московской области. Хороший поселок, зеленый. Там было приятно жить, насколько я помню. Как мы попали туда? Отец в Белоруссии жил, а его брат, дядя Сережа, в эти места раньше приехал. И устроился на военный завод в Мытищах, километрах в 20 от Москвы по Ярославской железной дороге. Устроился, а потом перетащил туда и отца, по-братски.

Отца поселили в заводском доме, в поселке Клязьма. Это был типичный двухэтажный барак на 10 семей. Тесно жили очень, все удобства во дворе, но зато Клязьма, зато какая природа, зато какие хорошие соседи, нам казалось тогда. У меня есть фотография, где мы вчетвером, брат мой, я и папа с мамой. Оба они красивые – и отец, и мама. Про него рассказывали, что он был работящий, мастеровитый. Есть такая поговорка: бревно поднимают двое, один подходит к комлю, а другой к вершинке. Так он никогда к вершинке-то не подходил, батяня-то. Брал на себя самое тяжелое. И всю жизнь был такой. Любил свою семью, маму любил…

Они оба ходили в костел, потому что польские корни были. Мама хорошо знала польский язык. По фамилии она Олехнович Янина Антоновна, польского происхождения. Мамин брат в 20-м году, когда произошел раздел, остался в Польше, стал известным музыкантом. А у отца были дядьки, они эмигрировали в Америку.

– Боюсь, это ему потом «вспомнили»…

– Не просто вспомнили, вменили в вину…

– Вы помните отца, играл ли он с вами, брал ли на руки?

– Еще как помню. Приходил с работы, подходил ко мне, я ведь был самым маленьким, брал на руки и давал конфетку. А потом подбрасывал, руки у него такие крепкие, хотелось со страху прижаться. За шалости нас не наказывал, это было вопреки его натуре – наказывать.

– А как он с мамой?

– Даже трудно слова найти – нежный, ласковый. Как и она с ним. Им не довелось получить образование, но оба были по-настоящему интеллигентными людьми.

– Вы жили в одной комнате, так ведь?

– Да, все вчетвером в одной комнатке. Деревянный барак, бревенчатый, мы на первом этаже, система коридорная. Кухня в конце коридора, общая. Помню, там стояли керосинки, даже не примусы, а керосинки. Их разжигали, стояла гарь, вонь этакая. Там и общались, а потом, когда время прошло, говорили, что жили дружно и весело.

Дети играли во дворе, но нам не хватало двора и мы по улице бегали. Ботинки у ребят были, но мы их берегли, летом бегали босиком. Ступня становилась твердая, как подошва, так что не боялись ни камней, ни даже стекла. На речку бегали, на Клязьму, там целые дни пропадали.

А вокруг шла жизнь, и не всегда ласковая. Помню, мы всегда хотели есть. Конечно, лазили в чужие огороды за яблоками, огурцами, в общем, все, что произрастало, все чистили. На другой стороне реки было поле, его вспахали и вырастили помидоры колхозные. Нам так хотелось этих помидоров… Переплыли речку, набрали их в майки и сидим спокойно, едим уже на своей стороне. А тут объездчик на лошади, увидел нас, стреножился, взял винтовку и в нас целится. А мы го-го-го, не понимаем, что может произойти. Объездчик стрельнул в кучу ребят и попал в одного парня, не помню, как звали. Он только ойкнул. Там был недалеко госпиталь, мы его отнесли, позвали врачей. И парнишка умер. Вот такая история.

– Да, история… Что же, других развлечений у вас не было? Книжки, игрушки?

– Игрушек-то не было, и купить негде. Могли только своровать, там детсад был недалеко. Мы туда лазили, игрушки таскали. Или сами делали, например, из коры сосны мастерили кораблики, хорошо их обрабатывали.

В футбол играли. О мячах даже не мечтали, играли чем угодно – жестяными банками, тряпками завязанными, лишь бы ноге не было больно. Потом уже, попозже, появились кирзовые мячи, но камеры постоянно лопались и были все клеены-перезаклеены.

– Но это, наверное, уже после войны?

– Да, конечно, после войны. Играли мы хорошо, потому что босыми играли, ноги закаленные. Однажды, мне тогда было 14 лет, мы создали команду. Помните Озерова Николая, знаменитого радиокомментатора и чемпиона страны по теннису? Он очень любил ребят, организовал первенство Московской области по футболу среди дворовых команд.

И мы стали там играть. Помню финальный матч против сильной команды, «Звездочки». В ней сынки мастеров спорта играли. И вот мы эту «Звездочку» обыграли. Стали чемпионами Московской области среди дворовых команд...

– Ничего себе!

– Но самое-то главное не это. Финальный матч судил Латышев, может, слышали? Знаменитый судья. Не верите? У меня сохранилась статья, Лев Кассиль написал про нашу команду. Я почему об этом вспомнил? Потому что мы в награду получили мяч, настоящий кожаный мяч. Самая большая радость была, этот мяч.

– Удивительно. Но все же вернемся, Лев Иосифович, в довоенные времена. Как вы с братом жили?

– Спали вдвоем с братом Валькой. Спали на железной кровати, такая элементарная железная кровать, как она попала к нам, откуда ее отец притащил, не знаю. Матрасик и одеяло, одно на двоих. О пододеяльниках мы тогда даже не знали.

– Скажите, а книжки читали?

– Книжек было мало. Это я потом их стал приобретать, когда пошел в школу. А Валентин к книжкам не пристрастился. У него другое было – хватка отцова, руки хорошие.

– А у вас разве руки не такие?

– Я больше книжник был, нежели чего-то там смастерить, сделать. Природа, наверное, так распорядилась…

– А можете вспомнить, как полякам жилось среди русских? Простые люди как относились?

– Да нормально жилось. Простые люди тогда не по национальности определяли качества человека, а по его отношению к жизни, по отношению к другим людям. Не было такого, чтобы нас оскорбляли, как поляков. Это потом все изменилось, когда началась истерия с поиском врагов, когда отца арестовали. Мама изгоем оказалась как жена врага народа. Но даже в те тяжелые времена были люди, которые поддерживали нас, особенно из тех, кто знал отца. Они рассказывали о нем с любовью и уважением.

– Мы подошли к самому трудному. Как это было? Вы спокойно живете и вдруг кто-то вваливается, уводят отца...

– Я могу только вспомнить, как мама все-время плакала, куда-то все-время убегала... Она не могла понять, что происходит, искала помощи у других людей. Никто не мог помочь или хоть что-то объяснить. Она была в отчаянии, однажды решила нас совсем оставить. Пошла на станцию, хотела броситься под поезд. Ее там остановили.

Да, самые тяжкие испытания выпали на долю мамы. Она нигде не могла устроиться на работу. Ее водили на допросы ночью. Чем это заканчивалось, не знаю, она никогда не рассказывала. Приходили ночью два солдата... Она свою чашу испила до дна.

Мама считала, что причиной всех бед, навалившихся на семью, является польское происхождение. Чтобы вырастить сыновей и уберечь их от бедствий, перестала говорить на родном языке, пыталась забыть все польское. Уничтожила письма и фотокарточки отца.

Хорошо помню, как было тяжело, когда в 41-м году ее взяли на трудовой фронт. А мы-то остались вдвоем с братом. Она нам сухариков оставляла и картошин, которые мы собирали, когда перекапывали колхозное поле. А сама туда, на лесоповал. Это Дмитровский район Московской области. Они валили сосны и распиливали их. Один раз в неделю ее отпускали. Она там скапливала хлебушек и бидон щей приносила. Запах этих щей я помню до сих пор, до сих пор они мне нравятся.

Через сутки она снова уходила. Пешком идти 25 километров. То есть она проходила 50 километров ради того, чтобы увидеть детей.

Мы с Валькой жили одни. Он мной командовал, где-то даже превышал свои полномочия, заставлял делать тяжелую работу. Давал топор в руки, иди, говорит, руби дрова. А дров-то не было, были заборы чужие, была у дома завалинка, в завалинке доски, вот добывай и топи печку. А сам готовил на плите.

– Вы, тем не менее, дружили или...

– Дружили, дружили, конечно. Но он был, как начальник. Конечно, на 5 лет старше. Когда стало совсем голодно, он с ребятами поехал на крыше поезда в деревню, взял с собой какие-то тряпки, которые были у мамы, и обменял их на продукты. Привез картошечки, масла подсолнечного. Я впервые поел картошки на подсолнечном масле и думал, господи, живут же люди.

– И как долго продолжалась мамина трудармия?

– По-моему, в 1942 году ее отпустили.

– Вы ее помните в том времени? Как она выглядела?

– Она выглядела… Красивая женщина, но страшно усталая. Приходила с лесоповала, вся в рабочем, изможденная. Это я сейчас понимаю, а тогда ничего не замечали, радовались – мама пришла! Но она не надорвалась, сильная все-таки. Не боялась никакой работы, это ее, наверное, выручило в жизни. Надо заготовить дрова, мама говорит: «Ну, Левка, пойдем дрова пилить». Она меня этому и научила. Очень такая была, быстрая, шустрая, работала споро.

– А рассказывала вам об отце в те времена, заходила о нем речь?

– Я же вам говорю, она старалась вообще лишний раз… Молчала, чтобы ему и нам не навредить. В ее-то сознании он был жив, просто права переписываться не имеет.

– Но хоть сказала, когда у отца день рождения?

– Сказала – 7 августа 1908 года. Только послать поздравления некуда.

– А о том, как арестовали отца?

– Вы знаете, его арестовали на заводе, поэтому она не сразу узнала детали. Но когда узнала, была вне себя. Ей даже сказали, кто на отца капал, кто написал донос. Но она не пошла, не отомстила, ничего не сделала такого. Это был товарищ отца по работе.

– И чего он добился?

– Он добился того, что не стало человека. Не знаю, совесть его мучила или нет. Через много лет, когда мне дали ознакомиться с делом отца, доносы осведомителей скрыли, не разрешили прочесть.

– А если бы вы узнали фамилию этого доносчика, что бы сделали?

– Ничего бы не сделал, не стал бы мстить.

– А почему?

– У меня не тот характер.

– А может они, подлецы, потому и жили в полном довольствии, что были уверены в своей безнаказанности, за грех не считали то, что сделали.

– Наверное, так и есть. Но вы представьте: если бы началось сведение счетов, око за око, это стало бы бедой, бедой для всех. Я читал, что в одном только 37-м году органы власти получили 5 миллионов доносов. И по каждому «принимались меры». Тут особый разговор. Мы от себя до сих пор скрываем правду. А она в том, что не только Сталин, не только Ежов, Берия и НКВД виноваты в терроре, но и немалая часть народа в этом активно участвовала. Может быть, потому правда о прошлом так трудно пробивается на поверхность.

А тогда… Мама куда только не ходила. Ей, наконец, сказали, что отец осужден на десять лет без права переписки. Это сейчас мы знаем, что значит «без права переписки». А мама верила, что когда-то же пройдут эти десять лет. Она ждала, 10 лет ждала отца. И не устроила свою судьбу, потому что верила, что придет муж, надо ждать.

– Лев Иосифович, отца не стало, вас не выгнали из барака?

– Нет, слава богу, из барака не выгнали. Куда уже дальше выгонять… После трудармии нашелся добрый человек, он маму устроил в столовую уборщицей.

– То есть она могла что-то приносить детям из столовой?

– Конечно, конечно. А потом еще один добрый человек устроил официанткой. Она ведь была еще молодой, красивой. Люди помогли поступить на курсы поваров, и она эти курсы закончила. Понимаете, полуграмотный человек, но закончила на пятерки. И стала работать поваром.

– А это уже счастье по тем временам…

– Еще бы. Но на этом история не закончилась. У нас неподалеку дом отдыха Совета Министров России был. Узнали, что мама хороший повар, и позвали работать. А через некоторое время раскопали, что она жена врага народа. И выгнали, не считаясь с тем, что оставляют без куска хлеба двух малых детей. После этого нигде уже не брали. Пришлось ей ехать подальше, в Софрино. Там устроилась в столовой.

– А что в это время делали, чем жили братья Лев и Валентин?

– Я в 41-м году пошел в школу. Война идет, а я в школу. У нас была хорошая десятилетка, я закончил там семь классов. Мать говорила, учись, я все положу на то, чтоб ты учился. В седьмом классе решил уйти, хотел работать, ей помогать. Но она не разрешила…

У нас учебники были старые, один на пятерых. Помню учебник истории, там портреты полководцев: Тухачевский, Блюхер, еще многие. Их объявили врагами народа, пацаны глаза им выковыривали. И это поощрялось. А еще помню, перед тем, как войти в класс, мы пели гимн Советского Союза. Каждый день. Вместо молитвы. Собирали детей в вестибюле и заставляли петь гимн.

– И как вам пелось?

– Пел, как все. Что я тогда знал?

– А ровесники знали о том, что у вас в семье произошло?

– Знали, но не все. Я это шибко-то не афишировал. Не помню, чтобы меня унижали. Только мой друг Шурка, мы с ним мы дрались, потому что когда поссоримся, он называл меня «польской мордой».

– Ничего радостного. Значит все-таки жила в людях национальная нетерпимость.

– Ну, Шурка что, он мальчишка, пел с чужого голоса. Обидно, конечно. Происхождение и арест отца повлияли на всю мою жизнь. Мама хотела, чтобы я поступил в суворовское училище. Но не прошел комиссию. Хотя и писал во всех анкетах, что отец умер в тридцать восьмом году. Думал, что кого-то обману. Ничего подобного, они все знали, мандатные комиссии так называемые. Потом поступал в артиллерийское училище. Не прошел – якобы из-за зрения. Может быть, и так. Потом поступал в лесотехнический институт. Как мне хотелось быть лесником! Опять не прошел. Пришлось забрать документы и, чтобы не сидеть на шее у матери, идти в строительный техникум. Там принимали без экзаменов после 10 классов. Хотя не очень-то хотелось в строители идти. Так всю жизнь и проработал не по своей специальности, не по призванию. Ну что, ведь многие работали и жили так.

Это происходило в 1952 году, Сталин еще жив был. Я его по радио слышал. Такой глуховатый голос… С акцентом. Когда он умер, мы с Шуркой поехали в Москву, чтобы посмотреть похороны. И вернулись обратно, потому что даже на площадь трех вокзалов невозможно было пройти. И правильно сделали, тогда сотни людей погибли в давке.

В 1953 году мне было 19 лет. Кое-что уже знал, о чем сверстники представления не имели. Но, честно, его имя у меня не связывалось со смертью отца. Я это позже осознал. Значительно позже. А тогда мы думали: как будем жить без него? Плакали люди, даже мама плакала, представляете. Столько настрадалась, это ж как надо голову людям задурить.

– Скажите, Лев Иосифович, но ведь не только вы прошли эту горькую школу. Наверное, были рядом ребята, с кем можно было поговорить о том, что вас мучило. Одни потеряли отца, другие – родных и друзей…

– Ни в коем случае. Я об этом не говорил ни с кем, меня мать строго предупредила. Боялась, что будет еще хуже. Ведь видела, скольких жен взяли, да и детей не жалели. Поэтому и меня слезно просила: не говори ни с кем, не упоминай, молчи. И другие со мной об этом не разговаривали, хотя я знал, что у них тоже близкие люди арестованы.

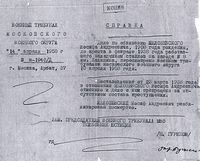

В 1958 году мама получила справку о реабилитации отца. Я в то время работал в Улан-Удэ, она мне прислала справку. Этот момент и стал для меня поворотным. Пришлось многое переосмыслить заново. Во-первых, мы получили подтверждение того, что отец пострадал невинно (в чем мы с мамой и не сомневались). Во-вторых, мы поняли, что его гибель была только маленькой частичкой среди многих жертв, которые принес народ. Это подтвердил и ХХ съезд, который прошел в 1956 году.

– Интересно, о причине смерти отца в справке было сказано?

– Умер от сердечной недостаточности в 1943 году. Это еще одна ложь. Теперь-то я знаю, что отца расстреляли 7 апреля 1938 года.

– Как мама встретила эту весть?

– Чему радоваться? Жизнь-то прошла, теперь она потеряла и надежду, которой жила все эти годы. Она могла бы быть счастливой, но не дали, не довелось. А ведь во всем была заводилой, хорошо пела, участвовала в самодеятельности, ездила в Москву на конкурсы всякие.

– Вы сказали, что получение справки о реабилитации отца стало для вас поворотным пунктом. Что вы имели в виду?

– Всю остальную жизнь я посвятил расследованию обстоятельств гибели отца, искал место, где он похоронен. Но бесполезны были все мои потуги. Где его могила, никто не знает. Куда только не обращался: и по месту работы, и по месту жительства, и на завод, и на Лубянку в КГБ. Отовсюду приходили стереотипные ответы: архивы затеряны, место захоронения неизвестно. После настойчивых повторных запросов нам, наконец-то, показали кое-какие документы, прислали их в Пермь из Москвы. Нас с мамой вызвали в КГБ, это было во времена перестройки, дали прочитать дело, но записывать запретили. Я узнал биографию отца, узнал, что у него было четыре брата. Их обвинили в участии в заговоре против советской власти. Ни одного в живых не осталось.

– Лев Иосифович, вы еще не все рассказали о себе. Закончили техникум. И что дальше?

– Да, закончил его в 1955 году. И поехал в Улан-Удэ, сам попросился. Мог и здесь остаться, Генка Культяев, мой товарищ, говорил: «Ну что ты, дурак, едешь туда, зачем тебе это надо, здесь мест полно, можно найти». Я говорю: «Да нет, хочется страну посмотреть». И не жалею об этом, считаю, что правильно сделал. Работал мастером на стройке. Мне поручили строить административное здание совнархоза.

Прораб был местный, Арсентьич, и он меня многому научил. Колоритный был мужик. Мог, увидев стенку бракованную, кривую, со всего размаха ногой ее столкнуть, развалить и заставить переделать.

– Потом вы, наверное, сами так делали.

– Нет, я так не мог.

– Не вышел в начальники?

– Ага, не вышел. Однако прорабом все же стал. Попозже, когда строил фабрику по первичной переработке шерсти, там же, в Улан–Уде.

– Как же вы справлялись с бракоделами?

– Как-то деликатно, вежливо. И они со мной тоже так. Просто старался не давать им повода и возможности плохо работать.

– Слушайте, вот вы такой интеллигентный, в те времена, возможно, за это презирали…

– Ну да. Очкарик, сейчас говорят ботаник.

– Но ведь за вами была такая жизнь, тяжелое детство. Вообще-то в таких условиях вырастали люди не очень-то добрые, часто озлобленные. А вы какой-то не от мира сего. Или я не прав?

– Может, правы. Не было у меня озлобления. Но в одном деле проявил-таки твердость, непонятную окружающим. Работал, в общем-целом, неплохо, и все удивлялись, особенно парторги, почему не вступаю в партию. Частенько вызывали, прорабатывали. Как это так, подозрительно даже.

– И как вы это объясняли?

– Я выучил одну хорошую цитату из Ленина, в которой говорилось, помните, наверное: «коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». И вот как я это скажу, на меня глядят, ничего не понимая. И переспрашивают – чего? Я говорю, что еще не обогатил свою память, а потому не имею права вступать.

– И это уже было сознательно?

– Да, конечно, сознательно. Чувство, что надо сопротивляться, пришло, когда мы получили справку о реабилитации отца…

– Скажите, а как вас занесло в Пермь из далекого Улан-Удэ?

– Неисповедимы пути господни, это связано с моей женой. Там Людмилу Ивановну встретил. Она пермячка. Я развелся с первой женой…

– Влюбились?

– Да, влюбился (смеется) в Людмилу.

– Вы такой мягкий человек, как смогли развязать этот узел?

– Не хочу даже вспоминать, настолько мне тяжело было…

– А судьбу первой жены знаете?

– Да нет, все вроде устроилось. Она вернулась в Москву, жила в Люберецком районе, вышла замуж, фамилия у нее другая…

А с Людмилой своей, Ивановной, я вернулся в Москву к матери, в ту же самую комнатушку, в которой она жила. В барак. Устроился на работу, но скоро понял, что квартиру не получу в Москве никогда, надо уезжать. И мы с Люсей уехали в Березники. Там наши хорошие знакомые обещали помочь. А потом в Пермь. Меня пригласили на хорошую должность. Так и осели в Перми.

– Уже, наверное, и дети подошли?

– Да, а как же, и дети подошли.

– Скажите, вот идет ваша жизнь, бытовых проблем и забот хватает, детей надо поднимать. И все это время вы искали отца?

– Да, искал отца. Многие, когда получили справку о реабилитации и свидетельство о смерти, на том все и прекращали. Мол, чего еще искать-то?

– Лев Иосифович, я знаю людей, которые имели возможность ознакомиться в архиве со следственным делом своего отца, но не сделали этого, им не нужно почему-то. У одного дед погиб в годы репрессий. Я спрашиваю: «А вы пытались найти своего деда?» Он отвечает: «А зачем»?

– А затем, что это твоя кровь, родной человек. Если не чувствуешь боль за его страдания, – значит, нет у тебя на земле корней, пустой ты человек. Мне вот судьба отца не давала покоя, я хотел знать, какой он был человек, как жил, о чем думал…

Я его искал, десятки лет искал. Хотел документы увидеть и прочесть. Хотел найти его могилку. Покоя мне не было. Но ничего не получалось, пока не приехал сюда в Пермь и не пришел в «Мемориал». Пришел со своей просьбой, вы меня сразу навели на мысль, что надо обращаться в международный «Мемориал», в Москву. Сами же с ними и связались. И сказали мне: «Скоро ответят».

– Нам сразу сообщили, где лежит ваш отец. Но боялись вас раньше времени тревожить.

– Да, потом из Москвы прислали большую книгу, и в этой книге («Бутовский полигон, 1937–1938 гг.: Книга памяти жертв политических репрессий») я нашел: Яблошевский Иосиф Андреевич. И там краткая его биография, очень коротко. Мы сразу же поехали с женой туда. Так я нашел своего отца…

Примечание. Мемориальный центр «Бутово» создан в 2002 году по инициативе прихожан храма Новомучеников и Исповедников Российских на бывшем Бутовском полигоне с целью координации усилий государственных, религиозных и общественных организаций по созданию мемориального комплекса на месте бывшей спецзоны НКВД-ФСБ «Бутово». Это крупнейшее в Москве и ее окрестностях место захоронений жертв политических репрессий. Известно, что только в период с 8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. здесь было расстреляно и захоронено 20761 человек. Это в первую очередь жители Москвы и Подмосковья.

– А документы удалось посмотреть в Москве?

– Да. Но сначала не хотели выдавать. Тогда архивы на жертв репрессий хранились в ФСБ, и мне там почему-то отказали, сколько ни просил. Потом документы передали в Центральный архив. И вот туда я снова поехал. Смотрю – знакомые лица, а это бывшие ФСБшники, которые служили в том архиве. Уже здесь командуют. Пошел к начальнику. Мне говорят: «Ну, это мы вам дадим, а это нет». Я просил снять копию с архивно-следственного дела и вернуть мне хранившиеся в нем профсоюзный, комсомольский и военный билеты отца. Они долго думали и говорят: «Мы вам дадим только то, что посчитаем нужным». И тогда я их стал пугать. Сказал, если не дадите документы, пойду в «Мемориал», и это предадут огласке, имейте в виду. Странно, но подействовало…

Конечно, копию дела отдали неполную, без страниц, где хранятся доносы. А документы отцовские я получил, да еще его фотографию.

– Получили… и что почувствовали?

– Первое, что ударило в голову, – наконец-то! Я прошел весь путь до конца, добился, нашел! А еще мне очень хотелось показать эти документы маме. Но ее уже не было на свете, умерла в 1995 году, не дождалась…

– Лев Иосифович, вопрос не по теме. Что вы думаете о сегодняшнем дне, о людях?

– Вы знаете, творится что-то неладное. Люди так озлоблены, недовольны, хотя и четверти не пережили того, что нам довелось. Плюс к тому, каждый живет обособленно, сам по себе. Что-то в нас сломали еще в годы репрессий, до сих пор не пришли в себя. Целые поколения вырастают без корней, как перекати поле. Многие начинают жизнь с белого листа, как будто не было прошлого, как будто до них никого не было.

Мне сейчас уже много лет, порой тяжело вспоминать те времена и тем более рассказывать о них. Легче вспоминать хорошее. Но это мне, старому человеку, с которого, можно сказать, кожу сняли в сталинские годы. А как понять этих новых, призывающих забыть реальную историю народа, отказаться от памяти о наших предках? Под это дело некоторые официальные историки даже нашли термин (а точнее, оправдание) – «счастливое забвение». Типа, забудьте и будете счастливы.

– А что, Лев Иосифович, так ведь легче жить. Не ворошишь прошлое, молчишь, не сопротивляешься, плывешь по течению…

– Да, так легче жить. Но смотри – как бы нам не очнуться в новом 37-м году. Очнемся, но будет поздно.

Интервью вел Александр Калих

Поделиться:

| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |