| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |

2.37. Помню и преклоняюсь

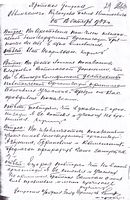

Анатолий Павлович Кузнецов практически всю свою взрослую жизнь посвятил памяти отца, расстрелянного в 1937 году. В начале 90-х годов, когда приоткрылся доступ к еще недавно засекреченным архивным документам, он одним из первых добился права ознакомиться со следственным делом отца, Павла Николаевича. От этого знакомства сын ждал чего угодно, но к такому потрясению оказался не готов. Его поразила скорость и бездушная простота расправы над ни в чем не повинным человеком. Он открыл для себя, что отец, оказывается, был не один. Вместе с Павлом Николаевичем Кузнецовым были арестованы 53 жителя Пермской области, все они прошли по одному делу о так называемой белогвардейской повстанческой организации. Далеко не все арестованные имели в прошлом хоть какое-то отношение к белой армии. Но это, как выяснилось, особого значения не имело.

В 1991 году через газету «Пермские новости» Анатолий Павлович обратился к родственникам погибших по делу 53-х. Он предложил собрать все сохранившиеся сведения, воспоминания о них. Откликнулись восемь человек. Но оказалось, что дети и внуки погибших знают очень мало. Они скорее надеялись на Анатолия Павловича, ждали его рассказа о своих близких. Пришлось ему стать первым вестником давней трагедии. Он рассказал об их отцах и дедах, о том, какими методами велось расследование сфальсифицированного чекистами дела.

В том же номере газеты Анатолий Павлович опубликовал уникальный документ – полный список жертв расстрела 25 октября 1937 года. Читайте этот список в главе 12-й электронной Книги памяти.

С возрастом я все чаще думаю об отце. Вспоминаю, каким он был, о чем рассказывал, как одевался, как воспитывали они меня с мамой. Они были еще совсем молодыми, никогда не ругались, не ссорились. Мама ворчала лишь, когда папа читал допоздна, часов до двух ночи, не давал отдыхать. Рядом (где сейчас школа № 22) располагалась библиотека имени Толстого. Я часто туда бегал по его поручениям, обменивал книги.

Бывало, конечно, я не слушался, шел поперек родителям. Чего-нибудь натворишь, а мама говорит: вот отцу нажалуюсь. А он не наказывал, не ругал. Воспитывал взглядом. Так посмотрит, что хулиганить больше не хочется.

Родители отца умерли рано, когда ему было два года. Он воспитывался у бабушки, жил в ее доме на Слободке. Бабушка держала прачечную, на доходы от нее и жили. Образование отец получить не смог, окончил всего четыре класса. Но читать очень любил, часто читал вслух мне и маме.

Отец рассказывал, что росли они драчунами. Слободка находилась за чертой города между городской заставой и солдатскими казармами. Тогда в моде были кулачные бои, шли «стенка на стенку», район на район, квартал на квартал. Слободка билась то с Горками, то с Заимкой. Сходились парни 16-20 лет, ломали заборы и начиналось. Бились, пока полиция не прибежит. Победители получали бесспорное право ходить в кинотеатр «Триумф» (потом «Художественный») и водить на фильмы своих девочек. Проигравшие, ничего не поделаешь, обходили кино стороной.

В 1916 году, когда отцу исполнилось 20 лет, его призвали в армию и направили в военное (общевойсковое) училище. После окончания в чине подпоручика ушел на германский фронт. В 1919 году вернулся в Пермь и тут же его призвали колчаковцы. Попробуй, откажись от призыва, могли и пристрелить. А как колчаковцев отогнали, ушел в Красную Армию, служил до 1922 года в чине адъютанта полка. В том полку комиссаром служил виднейший на Урале революционер С. Окулов, тот самый, в честь которого потом назвали улицу, площадь и целый поселок. Они дружили до самой смерти Окулова в 1934 году. Он сильно болел, а когда обезножел, я катал его на коляске.

Но я забежал вперед. После демобилизации отец окончил бухгалтерские курсы, работал в разных учреждениях города. В 1924 году Павел Николаевич с мамой Ниной Григорьевной поженились. Она когда-то закончила гимназию, работала учительницей в младших классах. Жить стали в доме по улице 1-й Красноармейской (сейчас территория приборостроительного завода), который бабушка построила. В этом доме моя мама прожила почти 40 лет, до 1962 года.

Все бы ничего, но начиная где-то с 1932 года папу время от времени арестовывали. Отравляли ему и нам жизнь, никак на могли забыть его короткое пребывание в колчаковской армии. Арестуют, подержат месяц-два и отпустят. Все это казалось недоразумением, которое вот-вот должно разрешиться. Однако задержания не проходили бесследно. Приходилось все время менять работу. И чем дальше, устроиться было все трудней. Я уж не говорю, как аресты сказывались на здоровье отца. Он еще на германской получил тяжелый бронхит, переходящий в астму. Ему трудно было дышать, задыхался во время ходьбы.

28 сентября 1937 года папу арестовали, и на этот раз – навсегда. Конечно, никто даже в страшном сне не мог предположить такое.

Я помню этот день. Ввалились трое, начался обыск. Папу усадили в угол. Я хотел подбежать к нему, чтобы, как всегда, забраться на колени, но меня отшвырнули. Запретили разговаривать. Мы сидели напротив друг друга, я смотрел на него, он на меня. У меня в чулане была фотолаборатория. Один из военных полез туда. Я зубами вцепился в него, закричал: «Не трогайте фотобумагу!» Начальник махнул рукой: «Ладно, не трогай».

В конце разрешили попрощаться. Он целует меня и маму. Я не могу сказать ни слова, слезы душат. Папа говорит: «Прощайте!». Не «до свидания», а именно «прощайте». Наверное, чувствовал.

Но еще не все. Через 10 минут возвращаются. Папа задыхается. Не может идти пешком. Военные вызвали машину. Через некоторое время пришел «черный ворон». И папу увели, теперь уже навеки.

Для нас наступили самые трудные времена. Ходили слухи, что папу приговорили к 10 годам без права переписки. Посылки не принимали. Мы ведь тогда не представляли, что все это значит. Надеялись и ждали.

Мама с трудом устроилась счетоводом на мизерную зарплату. В те времена жене «врага народа» найти работу, средства на пропитание было не так просто. Так что и мизерную зарплату за счастье считали. На всякий случай мама собрала узелок и попросила меня не трогать его. Со дня на день ждала ареста, готовилась к нему. Или могли выслать из города, мы уже знали, что так бывает с семьями репрессированных.

После ареста папы я почувствовал, как изменилось отношение ко мне. В школе некоторые ребята, особенно из зажиточных, номенклатурных семей, стали сторониться, избегали общения со мной. Но большинство одноклассников вели себя нормально, как всегда. Старались не напоминать о моем несчастье. Я до сих пор благодарен нашему классному руководителю А.Э. Бабаджан, она не раз защищала меня от злых придирок и обвинений.

В 1941 году, к началу войны, я окончил 8 классов. Мама посоветовала поступать в техникум, жить вдвоем на ее зарплату невозможно. Я подал заявление в авиационный техникум, но, увы, получил отказ. Там и не скрывали причину – анкета не та, отец у тебя «враг народа». Это был первый удар, я, мальчишка, и представить не мог, что такое возможно. Потом их было много, этих ударов, но я уже стал взрослее, старался не показывать обиду и продолжал добиваться своего.

Подал заявление в военно-механический техникум (сейчас имени Славянова). И тут необыкновенно повезло: меня приняли даже без экзаменов. Причина – большой недобор, не очень спешили ребята в этот техникум.

Проучился всего один год. А дальше не до учебы стало, шла война. Всех студентов направили на Мотовилихинский завод. Меня определили токарем. Изготавливал детали для пушек. Мне было все-таки 17 лет, а рядом на станках работали совсем мальчишки. В перерывах баловались, играли, как дети.

Мальчишки работали по 8 часов, их все-таки берегли. А мы, как взрослые, по 12 часов и больше. В 1943 году при техникуме организовали вечернее отделение. Я очень хотел учиться. И, несмотря на усталость и голод, поступил на вечернее. Приняли сразу на третий курс. Правда, нам, студентам, завод старался понемногу облегчить рабочий режим. Со смены отпускали пораньше. Но все равно было очень тяжело. Летом 1943 года я около месяца пролежал в больнице с дистрофией. Что называется, дошел до предела. И это несмотря на то, что я получал по рабочей карточке 700 граммов хлеба, а мама как служащая – 500. Сейчас бы сказали – авитаминоз. До войны у нас был маленький огородик, а теперь не до него. Пока я лежал в больнице, мама пошла к начальнику цеха, просить помощь. Мне тогда выделили килограмм риса. Помню этот рис до сих пор. И еще рыбий жир, который заставляли принимать, он тысячи детей спас от рахита и других последствий плохого питания.

Нам еще было ничего, терпеть можно. Все-таки живем дома, есть родственники, знакомые. А вот эвакуированным…

Напротив меня за токарным станком работала девушка, Машей звали. Из эвакуированных. Я стал замечать, что у нее лицо день ото дня становится каким-то круглым, нездоровым, рыхлым. А потом ее почему-то нет на работе. Спрашиваю у мастера: где Маша? А он говорит – умерла от дистрофии. Как же так, никто и не заметил, что с ней происходило. Не жаловалась, молчала. А лицо у нее менялось, понятно почему – пухла от голода.

Осенью 1944 года техникум как бы открыли заново, он стал дневным. По распоряжению директора завода Быховского нас, вечерников, освободили от работы. Сказали, идите учиться, ребята. Мотовилиха изголодалась по кадрам, специалистов остро не хватает.

Я старался не загружать маму своими проблемами, ей и так тяжело. Помогала из своей мизерной зарплаты, которая была ненамного больше моей стипендии. В 1944 году стало немного полегче, появились какие-то продукты. Дожили мы до Победы, праздновали ее, радовались, что дожили, что выжили.

Во многих семьях Победу отмечали, как сейчас поется, со слезами на глазах. Но в слезах моей мамы был иной, скрытый от посторонних смысл. Кому расскажешь о своем горе, кому оно понятно было в те годы, кроме сына и самых близких людей? Нашим матерям приходилось молча глотать слезы, терпеть и из последних сил биться за своих детей, за их будущее.

Преклоняюсь перед этими женщинами, перед мамой. Она до последних своих дней так и прожила вдовой, у нее и мыслей не было, чтобы выйти замуж. Ждала папу…

Летом 1945 года я закончил техникум, получил специальность «техник-механик по производству артиллерийских систем». Заранее знал, куда пойду работать – обратно на Мотовилиху. Там получил первые рабочие навыки, там прошел такую школу, что подобную и не найти. Сначала работал технологом, потом производственным мастером. Но мечта об образовании не давала покоя. И тут один приятель по техникуму предлагает: давай вместе поступать в Уральский политехнический, в Свердловске. Я особо и не колебался. Тем более, что и мама поддержала: хочешь учиться, – поступай, а я как смогу, помогу.

Так в 1946 году я стал студентом Уральского политехнического института. Он уже тогда был авторитетным вузом, здесь давали глубокую инженерную подготовку. У меня, с одной стороны, было серьезное преимущество перед другими студентами: практический опыт работы на производстве, техникум. А с другой стороны, я почувствовал явную слабость по общеобразовательным дисциплинам за 9-10 класс, в техникуме нам их не додали. Не до этого было во время войны. Пришлось на ходу догонять. По техническим предметам все шло хорошо, тут техникум хороший след оставил, а вот с общеобразовательными было сложнее…

Впрочем, трудности меня не пугали. Ко всему привык, и не такое приходилось преодолевать во время войны. Жили голодно, но весело. Ночами подрабатывали грузчиками, устраивались сторожами. Ну чем могла помочь мама? Она старалась изо всех сил, а я вел свою линию: не надо, не присылай, сам заработаю.

Но, честно говоря, не эти трудности мне запомнились, а те, старые, анкетные, связанные с отцом. На 4-м курсе нас собрали у ректора. Приехал представитель предприятий, связанных с атомной промышленностью. Предложил по окончании института идти к ним работать. Я, было, загорелся, дело новое, перспективное. Но, увы, изучив мою биографию, они ответили отказом.

Но это еще не все. Перед последним курсом я обратился в кадры Мотовилихинских заводов с предложением послать мне вызов, когда закончу институт. Мне сообщают: согласны. Это же мое родное предприятие, как же иначе. Но… началось распределение, и тут заварилась каша. Я сообщил, что жду вызов на Мотовилихинские заводы и не поеду ни на какие другие предприятия. Представитель деканата в довольно-таки резкой форме заявил, что я не имею права ехать туда «по анкетным данным».

Больше месяца длилась эта борьба. Секретарь парторганизации настойчиво убеждал, что надо отказаться от Перми. А для меня все это уже стало вопросом принципа. Сколько можно терпеть? На этот раз настойчивость победила. Мне повезло – из министерства пришел нужный вызов, меня направляют в Мотовилиху. И тут все заткнулись, молча передали документы в руки представителя министерства, а он без проволочек оформил направление на завод.

В 26 лет я закончил институт. На заводе устроился старшим мастером-начальником участка. Дело я знал, работал неплохо. В 1953 году умер Сталин. Показалось, что теперь станет полегче, что не будут на каждом шагу «тормозить» таких, как я. Тем более, что и на работе многое пошло к лучшему. Меня допустили к выполнению важнейшего госзаказа: мы изготовляли детали для первой баллистической ракеты.

Когда к власти пришел Хрущев, начались реформы. Одной из первых было ослабление режима у колхозников, им стали выдавать паспорта, а в сентябре 1953 года состоялся партийный Пленум, который наметил большие изменения в сельском хозяйстве. Должна была усилиться роль машинно-тракторных станций (МТС). Механизаторы стали рабочими, получали зарплату по более высоким расценкам. На промышленных предприятиях началась компания по подбору инженерно-технических работников для работы на МТС.

На нашем заводе одним из первых таких кандидатов оказался я. Вполне возможно, что реальной причиной нового назначения была все та же «анкета». Режим секретности на заводе усиливался, поэтому я все больше кому-то мешал. Но в данном случае сопротивляться не стал. За всю жизнь никогда в партии не состоял. Но свою ответственность за то, что происходило в стране, с себя никогда не снимал. Поэтому согласился на предложение, шесть лет проработал главным инженером МТС.

После 20 съезда партии (где Хрущев разоблачил культ личности Сталина и преступления, совершенные против миллионов советских людей) в стране начался процесс реабилитации. Из лагерей возвращались тысячи пострадавших в годы репрессий, те, кому повезло выжить в лагерях ГУЛАГа.

Наконец-то мы получили весть об отце. Печальную весть. Надежда на то, что он жив, рухнула. Постановлением президиума областного суда в 1956 году отец был полностью реабилитирован. ЗАГС выдал свидетельство: умер в 1944 году, якобы от рака печени. Тут все ложь – и дата смерти, и ее причина. Власть, в который уже раз, побоялась сказать правду. Через много лет я получил другое свидетельство и в нем однозначно – расстрелян в 1937 году. За жизнь папы мама получила от государства его двухмесячную зарплату. На том и закончилась та реабилитация.

Всю оставшуюся жизнь мы с мамой мечтали найти могилку отца. Чтоб мы могли приходить к нему, вспоминать его. В начале 90-х я обратился в областную прокуратуру с просьбой помочь найти место захоронения отца. Из прокуратуры направили в КГБ, где ознакомили с документами следствия по его делу. Место захоронения они указать не могли, ссылаясь на отсутствие официальных документов.

Зато я узнал об отце то, что меня мучило всю жизнь. Трехтомное следственное дело включало допросы 53-х жителей Прикамья, арестованных за то, что они, якобы, были членами тайной белогвардейской повстанческой организации, которая планировала совершить в стране переворот, уничтожить товарища Сталина и других вождей.

Отца вызывали на допрос всего три раза. Его принуждали признаться в преступлении, о котором он не имел представления. Конкретных фактов следователи не приводили, очной ставки с другими арестованными не было. Требовали подписать заранее написанный протокол. Запугивали, ссылались на свидетельства других заключенных, которые отца якобы «изобличили». Папа держался до конца, категорически отрицал предъявления ему обвинения. Не признал виновным себя, не подписал заранее подготовленные доносы на других товарищей по беде. Так и ушел из жизни – не сломленным, с высоко поднятой головой.

Как я уже говорил, по одному делу с отцом прошли и другие люди. Многие, как и отец, выстояли, не признали себя виновными ни в чем. Другие сдались под давлением следователей, оговорили себя, а некоторые – и других. Имеем ли мы моральное право судить их? Тех, кто не выдержал нравственные и физические пытки? Мое твердое мнение: нет, не имеем. Не судите, да не судимы будете! Человека доводили до крайней степени нервного истощения, запугивали, избивали. Особенно страшно действовали на психику угрозы следователей арестовать родных и детей. Невозможно представить себе, что твоя мать, жена, дети окажутся в этом аду.

Мама не зря собрала узелок с вещами, чувствовала опасность. Но к счастью беда нас миновала. Почему? Кто знает…

Не жертв надо судить, а систему, которая ломала людей, доводила их до такого состояния, когда человек не способен контролировать свои действия. Мне думается, мы должны поклониться всем жертвам сталинского террора, всем слабым и сильным, всем созданным для мирной, нормальной жизни, а не для таких испытаний.

Впрочем, для Пермского горотдела НКВД не имело никакого значения, признал человек вину или нет. Исполнители действовали в жестких рамках спущенных «сверху» инструкций. На всех 53-х арестованных было утверждено обвинительное заключение.

Через две недели подследственных (хотя о каком следствии тут можно вести речь?) перевезли в Свердловскую тюрьму НКВД. 20 октября состоялось закрытое заседание тройки, где был вынесен чудовищный приговор: 47 человек (и в их числе мой отец) приговорили к высшей мере наказания. Через пять дней, 25 октября 1937 они были расстреляны.

В нашей семье папа не единственная жертва политических репрессий. Дядя отца – Михаил Павлович Кузнецов – потомственный рабочий паровозоремонтного завода. В начале века вступил в партию эсеров, был осужден царским судом в 1909 году. В 1920 году теперь уже большевики арестовывают его как эсера. В 1924 году вступил в партию большевиков – ВКП (б). Через 11 лет его исключают из партии как бывшего эсера. В начале 1937 года арестовывают «как врага народа», обвиняют во вредительской деятельности. Он работал в это время начальником цеха. Приписали ему все, на что хватило воображения: срыв выполнения месячного плана, низкое качество продукции. И еще он якобы преследовал членов партии и комсомольцев, несправедливо увольнял их за… нарушения трудовой дисциплины.

Целый год велось следствие в Свердловской тюрьме. Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР осудила Михаила Павловича на 15 лет и 5 лет лишения прав. Через два года он умер в сталинских лагерях.

У Михаила Павловича осталось 3 сына. Двое работали на моторостроительном заводе. После ареста отца их с завода уволили. Но старший сын поступил так, как требовала партия большевиков – отрекся от отца. Выиграл он немного: его оставили на заводе, но исключили из партии и понизили в должности.

Младший сын Анатолий в 1943 году добровольцем ушел на фронт. А в 44-м погиб как герой, сгорел в танке.

В 1957 году та же коллегия Верховного суда реабилитировала Михаила Павловича «за отсутствием состава преступления».

Моя тетя по маме, Августа Григорьевна Пентова, по профессии библиотекарь, как рассказывали в семье, весьма критически относилась к власти безграмотных пролетариев.

Когда-то окончила гимназию и курсы библиотекарей. Вышла замуж за убежденного члена партии эсеров. Они жили в Актюбинске. Его несколько раз арестовывали. Примерно так же, как было с моим отцом. Из 13 лет супружества они прожили вместе не больше пяти лет. В 1937 году его вновь арестовали и как «врага народа» расстреляли.

Августа Григорьевна приехала в Пермь. Жила у нас. Советское государство выпускало займы, на которые заставляли подписываться всех работающих. Причем на сумму не менее месячной зарплаты (деньги вычитали в течение года). Обещали погасить заем через 10 лет, но срок несколько раз переносили на неопределенное время. Старшее поколение должно помнить, что последние (но не все) займы погасили аж в 60 годах. Наших родных уже в живых не было…

В 1941 году Августу Григорьевну арестовывают по доносу кого-то из сослуживцев. Ее обвинили в том, что критиковала государство за обман простых людей. Выпустили займ, обещали погасить через 10 лет. А через некоторое время объявили, что срок возврата денег переносится на 20 лет. Кроме того возмущалась тем, что при царизме рабочий день библиотекаря был на 2 часа меньше, чем у нынешнего. За все это она получила 10 лет тюрьмы. Умерла от голода в лагерях ГУЛАГа. Реабилитирована в 1956 году.

С первых лет создания в Перми общества «Мемориал» я стал его активным членом. Мне дорога главная идея «Мемориала» – то, что с нами произошло, не может быть забыто. Из трагедии моей семьи, всего народа, надо сделать выводы. Иначе все повторится. Но с болью вынужден сказать: урок не пошел впрок, преступления сталинизма не осуждены, не получили юридическую оценку. И способствует этому не только власть. Немалое число россиян мечтают о сталинских порядках. Для меня это дико. Вряд ли они понимают, к чему зовут всю страну.

Ежегодно, 30 октября, в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день возле нашего Памятника неподалеку от церкви Успения Богородицы собираются люди, чтобы помянуть своих близких. А я отмечаю еще одну дату, день гибели моего отца – 25 октября.

…В конце 80-х, в 12 километрах от Екатеринбурга, при производстве земляных работ было обнаружено массовое захоронение тысяч людей. Вскоре выяснилось, что здесь лежат расстрелянные в годы «большого террора» уральцы. И среди них – более 7 тысяч пермяков. Все мы много лет боролись за то, чтобы на месте гибели уральцев появился Мемориал жертв политических репрессий. В конце концов, он был построен, средства на его создание выделили все уральские регионы.

В мае каждого года близкие и родные, школьники, студенты, учителя едут на 12-й километр, чтобы поклониться невинно погибшим. Впервые я побывал там в начале 90-х годов, когда на месте расстрелов еще не стоял Мемориал. Тогда вместе с внуком мы установили свой деревянный памятный крест и прикрепили к нему табличку со списком всех 53-х прошедших по делу «повстанцев».

А сегодня на окраине уральского леса располагается большой мемориальный комплекс. В него входят длинные ряды стел с гранитными плитами, на которых высечены имена тысяч жертв сталинского террора. Есть там и имя моего отца.

…В этом году мне исполняется 85 лет. Я, можно сказать, прожил две жизни отца. Если бы сегодня случилось невозможное, если бы увидел я их живыми… Я бы упал перед отцом и матерью на колени и сказал: «Помню вас, я в вечном долгу перед вами. Помню и преклоняюсь!»

Поделиться:

| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |