| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |

6.11. Вышитый платок – письмо из ГУЛАГа

От редактора:

30 октября 2004 г., в День памяти жертв политических репрессий, состоялась презентация сборника документов и материалов «Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980-е гг.». Сборник был подготовлен Государственным общественно-политическим архивом Пермской области (сейчас этот архив называется - Государственный архив новейшей истории Пермского края) и учеными трех пермских университетов – классического, технического и педагогического. Главными участниками события стали бывшие репрессированные и их родственники из Перми, Чусового и Лысьвы.

Один из участников презентации, Виталий Васильевич Лаищев, рассказал о тяжелой судьбе своего отца Василия Ивановича, отбывшего более десяти лет в сталинских лагерях и тюрьмах и восемь лет в ссылке. А еще он продемонстрировал участникам презентации удивительный «вещдок», хранящийся в личном деле осужденного отца – платочек с вышитым на нем посланием к сыну.

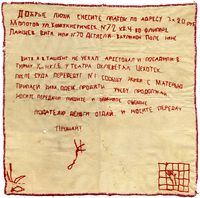

Текст послания можно разобрать на представленной здесь фотографии, а в расшифрованном виде прочитать в воспоминаниях Виталия Васильевича. Там же и ответ на вопрос: почему заключенный в тюрьму человек предпочел не писать письмо на бумаге, а кропотливо вышивал его? Ведь это гораздо дольше и труднее.

До создания того удивительного письма была долгая история крестьянской семьи Лаищевых, так похожая и непохожая на судьбы миллионов других семей. Семья Лаищевых пережила октябрьскую революцию 1917 года, три войны – первую мировую, гражданскую, Великую Отечественную. Большевистские репрессии выкосили чуть ли ни весь род Лаищевых. Но передаем, наконец, слово автору воспоминаний.

Мой отец родился 7 апреля 1902 года в деревне Большая Осиновка Оханского уезда Пермской губернии, в семье крестьян. До революции вместе со старшим братом Николаем окончил церковно-приходскую школу в городе Ирбите, получив похвальную грамоту.

А перед первой мировой войной семья переехала в Пермь. Глава семьи устроился охранником, а братьев Николая и Василия отдали в услужение к купцу Овечкину, где они были мальчиками на побегушках. Зарабатывали сначала по три рубля в месяц, потом за хорошую работу купец прибавил до пяти рублей. По тем временам, для мальчишек это была приличная зарплата и заметная поддержка семье.

В начале первой мировой моего деда, папиного отца, взяли в армию. Попал на фронт под Ригу. Во время газовой атаки немцев отравился хлором, после чего его демобилизовали. Вернувшись домой, дед стал, как когда-то раньше, заниматься сельским хозяйством.

Революция 1917 года, казалось бы, никак не затронула небогатую крестьянскую семью. Но потом началась гражданская война. Адмирал Колчак, захвативший территорию Пермской области, мобилизовал старшего брата Николая в свою армию. На сборном пункте в Екатеринбурге Николай заболел тифом. Спасла его от смерти влюбившаяся в него сестра милосердия: забрала из тифозного барака к себе домой и вылечила.

Когда Екатеринбург взяли красные, Николай вступил в их армию и провоевал до конца гражданской командиром эскадрона в полку имени Степана Разина конной армии Семена Буденного.

В 1921–1922 годах один за другим умерли от тяжелой голодной жизни мои дедушка, бабушка, родители моего отца. На его попечении остались четверо младших братьев и сестер. Петру было четырнадцать лет, Анне – одиннадцать, Раисе – девять, Александру – пять.

Старший брат Николай, оставшийся служить в армии в Семипалатинске, писал Василию, что в Сибири урожайный год, звал к себе. И вот Василий вместе со всеми изголодавшими братьями и сестрами отправился к нему. Там немного откормились и домой привезли муки и масла. А в августе 1922 года и в Прикамье выдался хороший урожай ржи.

В 1924 году Василий женился на Пелагее Ваулиной. Молодая жена привела в приданое стельную телку и овечку. А младших братьев и сестер отца она заставила отдать в детдом, говоря: «Я же не за вдовца вышла замуж».

Отец всегда мечтал учиться. Он был очень способен к математике. Заочно закончил рабфак. Чтобы подкопить денег на дальнейшую учебу, он, ведя свое хозяйство, еще подрабатывал, развозя почту по деревне. В 1927 году приехал в отпуск из армии Николай и уговорил Василия больше не откладывать свои планы, а ехать учиться как можно скорее. Он, как член ВКП (б), уже знал, что скоро начнется коллективизация и все более-менее крепкие крестьянские хозяйства раскулачат.

И через два года мой отец решился. Продал по дешевке все свое хозяйство, кроме амбара, ключи от которого отдал брату жены. В амбаре было около шестисот пудов зерна. Меня с мамой он отвез в Югокамск к ее сестре тете Фене. А сам уехал в Пермь.

В Перми отец поступил в землеустроительный техникум. В это время в стране начали создавать колхозы, и папу после окончания техникума (выпуск был ускоренным) направили в Верещагинский район землеустроителем. Туда к нему переехали и мы с мамой. В 1930 году мои родители разошлись.

…Хорошо помню начало Великой Отечественной войны. 22 июня с утра мы с отцом ходили рыбачить. Рыбалка выдалась удачной, наловили большую корзину рыбы. Возвращались около полудня и на сельской площади услышали выступление Молотова по радио о вторжении фашистов в нашу страну.

Именно в этот день в нашей школе открылся пионерлагерь, но не для сельских ребят, а для детей работников Чусовского металлургического завода

Когда городские дети ушли спать, на площади собралась сельская молодежь, в том числе и я, конечно. Бегали, дурачились. Кто-то принес белые кальсоны и повесил их вместо флага. Представляете: висят эти подштанники, кругом стоит хохот. Дальше больше: кто-то с кладбища притащил железные кресты и поставил их к портретам вождей – Сталина, Молотова и Ворошилова, которые стояли на трибуне, установленной тут же на площади к первомайской демонстрации и пока еще неубранной. Кто поставил кресты, не помню. Никакой «политики» в этом, думаю, не было. Просто в подсознании мальчишек еще не окрепло подобострастное отношение к большевистским функционерам – чужеродным, в общем-то, для нашего села людям. Был хохот, все веселились.

Вечером школьный учитель позвонил в НКВД, и на следующее утро приехали следователи. Начали всех допрашивать. Учитель указал, что организатором всего этого был я. Почему, не знаю. Я ведь только смотрел на то, что происходит, бегал и смеялся, как все другие парни. Таким вот памятным, но не только из-за начала войны, оказалось для меня 22 июня 1941 года.

От редактора:

Впрочем, в том, что сельская ребятня дурачились в этот летний день не как обычно, а с каким-то особым выкрутасом, и даже, можно сказать, с беспределом, на грани фола, что ли, думаю, есть своя и весьма серьезная подоплека. Мальчишки были в тот день внутренне напряжены от другого обстоятельства, происшедшего рядом с ними, да, впрочем, и с ними самими тоже: в их деревне, в их собственной школе расположился лагерь для отдыха «чужаков» – таковыми ведь представлялись тогдашним сельским ребятишкам все горожане. Сталинский курс на индустриализацию, сопровождавшийся разорением деревень, напрочь поссорил селян и горожан. И вот увидев, что «чужакам» создали все условия: постели с белыми простынями, котлеты и компот на обед, всякие игры и спортинвентарь, каковой деревенским ребятишкам и не снился, сельские, даже не осознавая это, своим необузданным весельем устроили издевательский протест против большевистского флага и портретов вождей. И получилась непонятая ими самими своеобразная политическая демонстрация. Думаю, участие Виталия Лаищева в этом спонтанном протесте в какой-то мере сказалось на последующей судьбе его отца.

…Утром приехавшие в село следователи НКВД вызвали отца и устроили весьма серьезный допрос. Он вернулся домой сильно расстроенный. Побил меня ремнем, правда, не очень больно, для острастки. Это был первый и единственный случай, когда он меня бил. На этот раз и энкавэдэшники ограничились лишь запугиванием.

В 1942 году отец перешел в геолого-поисковую контору «Молотовнефтекомбинат» топографом первого разряда, потому что в сельских хозяйствах тогда очень мало платили даже специалистам. И мы с ним переехали в Молотов (так тогда называлась Пермь). А в 1943 году он поступил в главное управление «Молотовнефтекомбината». 1 августа 1945 года его уволили из конторы по пункту «Д» ст. 47 КЗОТА – как осужденного.

Случилось это так. Отцу дали командировку в Ташкент. Я его проводил на станцию «Молотов-2». Мы поцеловались, и он сел в поезд. Я вернулся домой, не зная, что почти сразу, как только состав отошел, отца сняли с поезда на станции Бахаревка и увезли в КПЗ (камеру предварительного заключения – ред.) следственного отдела НКВД, располагавшегося на углу улиц Коммунистической и 25 Октября. Там стали допрашивать в связи с доносом об участии отца в антисоветской группировке.

В то время я уже учился на втором курсе геологоразведочного отделения Молотовского нефтяного техникума. Ходил по два раза в день на учебу мимо здания, где допрашивали отца, и ничего не знал об этом. Был уверен, что он по какой-то причине задержался в Ташкенте.

Перед отъездом отец оставил мне 500 рублей. Не дождавшись его, я стал думать, что делать, как жить, где взять средства, чтобы доучиться в техникуме.

Приближалась зима. На отцовские деньги я купил машину дров. Затем обменял нашу двухкомнатную квартиру на однокомнатную в этом же дворе, чтобы экономить на отоплении. И продолжал ходить в техникум мимо того ужасного здания, где страдал мой отец.

Намного позже из рассказов отца я узнал, как велись допросы. Его приводили из камеры в кабинет следователя, направляли в лицо свет мощной лампы, по сути, – прожектора. Допрос шел целые сутки без перерыва. Следователи менялись, а он стоял под бьющим в лицо, ослепляющим светом и все отрицал. Так продолжалось день за днем. Однажды отец потерял сознание и упал…

В другой раз ему одели на глаза повязку и повели куда-то. Он понял, что ведут вниз по лестнице. Насчитал тринадцать ступенек. Вдруг раздался душераздирающий женский крик. Содрогнувшись, отец подумал: «Ну, все, мне хана». Завели его куда-то и, когда сняли повязку с глаз, он увидел, что находится в металлическом коробе, в котором можно было только стоять. Лязгнул замок на железной двери. Потом открылась крыша короба, и на отца сверху стала капать холодная вода. Он не помнит, сколько времени продолжалась эта пытка пронизывающей мозг ледяной капелью, потому что потерял сознание. Когда открыли дверь, он выпал из короба на бетонный пол.

Потом я узнал фамилии мучителей отца. Считаю своим долгом назвать их здесь, страна должна знать палачей. Начальником следственного отдела был Шихман. Следователи отдела: Иванов, Лежнев, Воронин, Чекалдин. Узнал я позже и о тех, кто оклеветал отца. Одним из них был его начальник Цехотский. Но особенно пакостный донос написал наш сосед Василий Хренников, старшина дивизии НКВД, дислоцированной в Молотовской области. Сам-то он был неимоверный жулик. Раньше в каком-то колхозе незаконно на липовые документы получал машинами картошку, лук, другие овощи, а потом торговал ими на базаре. Так и сколотил состояние. После войны купил себе большую дачу в Подмосковье. Вот люди, подобные ему и писали доносы.

А когда стали допрашивать сослуживцев отца, никто о нем ничего плохого не сказал, кроме Цехотского.

...В конце ноября пришли с обыском к нам домой. Посмотрели, конфисковать-то нечего. Забрали все документы отца, книги стихов французского поэта Беранже да дореволюционные издания Некрасова. Обыск делали капитан Елисеев и лейтенант (фамилию его я не запомнил).

Прошло пять месяцев с тех пор, как арестовали отца. Следователи НКВД от него по-прежнему ничего не могут добиться. Наконец, нашли выход. Вызвали отца на очередной допрос и объявили, что если не подпишет «бумагу» о том, что он – организатор антисоветской группировки, то арестуют сына, то есть меня. Он спрашивает: «За что?». А ему: «Мы найдем за что!». И таким образом сломали его. Приговор был подписан 10 января 1946 года. Дело № 17012, статья 58-10 часть 2 и ст. 58-11 – антисоветская пропаганда и агитация – десять лет лагерей и потом еще 8 лет колонии-поселения.

По всей вероятности, энкавэдэшники следили за отцом, а заодно и за мной, еще с весны 45-го. Например, на следствии ему показывали фотографии, сделанные во время нашей рыбалки. На нее мы уезжали довольно далеко. Ночью обычно рыбачили – ставили мережу, бродили с бреднем. Днем сушили сети, варили уху, загорали. А они, значит, в это время нас фотографировали. Правда, сам я этих фотографий не видел, когда через много лет знакомился с отцовским делом. Интересно, куда они подевались?

Сидя в КПЗ, отец искал любые способы сообщить мне о том, где находится. Письма-то писать не разрешали. И вот придумал: взял белую тряпицу, как-то раздобыл иголку и красные нитки и вышил такое письмо:

«Добрые люди снесите платок по адресу за 20 руб. Молотов ул. Коммунистическая дом № 72 кв. 4. во флигеле. Лаищев Витя или № 70 детясли Ваулиной Поле – няне.

Витя, я в Ташкент не уехал, арестовали и посадили в тюрьму 1/VIII у театра. Оклеветал Цехотский. После суда переведут № 1. Сообщу, живи с матерью, приноси зим. одежду и продукты. Учебу продолжай. Носите передачи пишите и помните обо мне. Подателю деньги отдай, и носите передачи прощай».

Большинства знаков препинания отец не вышил, скорее всего, из-за экономии времени и ниток. К сожалению, письмо до меня не дошло. В камеру к отцу поместили так называемую подсадную утку – провокатора. Тот сказал, что скоро выйдет на волю. Отец доверился ему, дал платок, просил передать мне. Но провокатор отдал его следователю, а тот приобщил к делу, как вещественное доказательство.

В феврале я, наконец, получил от отца первую весточку. К тому времени его уже перевели в тюрьму № 1 возле Егошихинского кладбища и разрешили написать письмо. Собрав передачу, я понес ее в тюрьму. Простоял в очереди весь день, так как народу было очень много. Под вечер подошла моя очередь. Отдал заявление на передачу. Жду... Мне сообщают, что отца перевели, а куда не сказали.

Следующее письмо пришло в марте из лагеря, расположенного в поселке Ераничи в черте города Молотова. Собрал я целую кошевку (это такие сани) картошки, хлеба, махорки, сала. Повез в Ераничи. Отдал передачу и думал, что отец будет, наконец-то, сыт. Но в следующем письме он мне сообщил, что у него все отобрали бандиты и воры, сидевшее в том же лагере. Больше, писал, передачи не вози.

Потом я долго не получал от отца вестей, ведь ему разрешалось лишь одно письмо в год. Следующее пришло из Воркутинского лагеря (Коми АССР). Спустя многие годы я узнал, что по пути в этот лагерь, отец долго содержался в Кировском пересыльном пункте, где дошел до дистрофии последней степени. Так что в Воркуту он прибыл «доходягой», как тогда говорили. Поэтому его сначала определили на конный двор. А как только немного окреп, перевели на шахту № 2, где он проработал три года.

От выполнения нормы выработки зависела норма питания зэка. Выполнишь на сто процентов, получишь один килограмм двести граммов хлеба и приличный приварок. Но попробуй, выполни эту норму!

…А я в это время продолжал учиться и искал любую возможность заработать на жизнь. Не гнушался ничем. В то время не было не только мусоропроводов в домах, но даже и уличных контейнеров для мусора. Все нечистоты выбрасывали в выгребные ямы объемом, примерно, 20-30 кубометров. Их надо было вычерпывать специальными черпаками. И туалеты были, в основном, на улицах. Их нужно было чистить. Вот это и была моя работа. Платили прилично, хватало на жизнь и учебу. Кроме того, я еще убирал снег на дорогах, грузил металлолом в железнодорожные вагоны

От отца снова долго не было писем. Я даже думал, не погиб ли он в шахте. Предчувствие меня не обмануло: действительно, отец попал под обвал, но его, к счастью, придавило не на смерть. С поврежденным позвоночником он долго пролежал в больнице, а после выписки получил группу инвалидности.

За полярным кругом, на 66 градусе северной широты, в поселке Абезь создали специальный лагерь для больных заключенных. Туда собрали со всех лагерей около 55 тысяч человек – по сути, умирать. И нормы питания у них были очень низкие. Вот туда и перевели моего отца, когда он стал инвалидом.

А вообще в 40-60-е годы в лагерях Коми АССР содержались сотни тысяч заключенных. Целые лагерные города. Чтобы не рассекретить такую высокую численность, тюремщики придумали специальный код: каждую тысячу человек называли порядковой буквой алфавита – от А и далее. Например, у отца на тряпочке, которая пришивалась на бушлат или телогрейку, был номер Ф-682. Буква Ф в алфавите двадцатая. Это значит, настоящий номер у отца был 20682.

Если в номере указывались две буквы, то первая означала уже десятки тысяч. У отца в лагере был друг – пермяк, бывший эсер Михаил Николаевич Калинин. Он имел номер ЕГ-780, то есть – 64780. Если в номере было три буквы, то первая означала сотни тысяч, вторая – десятки, третья – просто тысячи.

…После окончания техникума меня с приятелем Станиславом Пясковским распределили на Украину, в объединение «Укргаз», расположенное во Львове. Там я никогда не бывал, но однажды видел Львов во сне. Когда приехал в город, удивился тому, насколько настоящий Львов похож на привидевшийся мне. Большой парк, гора, ресторан, весь увитый виноградом...

А еще нас поразило то, что на Западной Украине, оказывается, сохранилась частная собственность на магазины, рестораны, столовые и т.д. Прошло почти пять лет опустошительной войны, Россия еще только-только отходила от разрухи и голода, продукты покупали по карточкам. А здесь, на Львовщине, в магазинах всего было много – и промтоваров, и, особенно, продовольствия. И все не так дорого, как на Урале. И никаких, конечно, карточек.

И еще что нас удивило: на Западной Украине продолжали действовать церкви. Во время больших церковных праздников, как, например, пасха, повсюду раздавался колокольный звон. Особенно поразил крестный ход. Мы впервые увидели живых монашек. Они шли колонной в черных рясах и белых пелеринах. Все молодые и, как нам показалось, очень красивые. В свободное от молитв и крестных ходов время монашки работали в госпиталях сестрами милосердия. Всего этого мы никогда не видели на Урале. В Перми и в деревнях, где мне доводилось бывать, церкви были закрыты и превращены то в склад, то в цех какой-нибудь мастерской, то в клуб…

Из Львова нас с другом направили в Северную Буковину, в Черновицкую геолого-поисковую экспедицию. Платили по тем временам прилично – по семьсот рублей в месяц, плюс шестьдесят процентов полевых. А если буровая хорошо работает, то еще и премию в пределах трех окладов давали.

В середине октября 1947 года я узнал, что в Западной Украине идет раскулачивание крестьян. Сам видел: к дому очередной жертвы подходит американская машина «Студебеккер», хозяину объявляют, что его раскулачивают, дают два часа на сборы. Грузят на машину. Жена плачет, дети плачут. Собирают несколько семей и увозят. Мы с другом были потрясены. В России-то раскулачивание прошло, когда мы с ним были еще совсем маленькими, не помнили этот ужас.

…А мой отец, между тем, продолжал сидеть в колонии. От него приходили редкие письма. Однажды он попросил купить учебник по метеорологии. Оказывается, его перевели работать метеорологом.

В 1948 году нас с Пясковским отправили в Москву за оборудованием. Там я и купил для отца нужный учебник. После возвращения он рассказал мне, как, будучи метеорологом, помогал заключенным, работавшим на лесозаготовках, выживать в лютые морозы. Работать лесорубов заставляли при температуре до минус 40 градусов. Если ниже – в лес не гоняли. Отец стал хитрить. Если температура была минус 38 – 39, он сообщал лагерному начальству: минус 40 – 41.

Однажды у отца запросили погоду на ближайшие два-три дня. Он сообщил, что погода будет хорошая, и начальство уехало на охоту. А тут вдруг начался сильный буран, снегопад, ветер. Охотники чуть не погибли. Такая ошибка случилась у отца впервые. Раньше, если он и давал неправильный прогноз, то, как я уже говорил, сознательно, желая помочь подобным себе.

Начальство, конечно, не простило ошибку. Отца отправили обратно в лагерь смерти Абезь. Хорошо, еще не расстреляли.

Я был как-то в Польше, в бывшем фашистском концлагере «Освенцим», превращенном в музей. Увидел, что там творили гитлеровцы. Лагерь Абезь был не менее страшным. Там отец опять дошел до полного истощения, до дистрофии последней степени. Посылки принимали только раз в год, да и то блатные все отбирали. Спасло отца то, что летом его отправили на сенокос, где конюх-казах отпоил овсяным отваром.

Кончился сенокос, и снова отца вернули в лагерь. В общей сложности в Абезе он просидел пять лет. Как выжил? Трудно сказать. Иногда заключенные спасались самыми невероятными способами. В самое голодное время его лагерного друга Михаила Калинина осенила идея: «Давайте ловить собак охраны и есть». Собаки были жирные, их ведь кормили не так, как заключенных. Техническое исполнение взял на себя сам автор идеи: где-то нашел стальную проволоку, сделал из нее петлю. Он подманивал собаку и закидывал ей петлю на шею. Когда животному приходил конец, подключались отец и еще один его лагерный друг (как звать-величать не помню): забрасывали животину на крышу барака в снег и ждали, пока утихнут страсти среди охранников, потерявших пса. Потом снимали замерзшую тушу, разделывали ее. Из мяса варили бульон. Вот так и спасались.

От редактора:

Представляю, как могут возмутиться сегодняшние зоозащитники. Но ведь речь шла о выживании в невыносимых условиях. Скорее всего, заключенным, оказавшимся на грани жизни и смерти, даже в голову не приходило печалиться о сторожевых псах. Эти откормленные, злобные животные ассоциировались в их сознании с жестоким режимом, удерживающим безвинных людей за колючей проволокой в нечеловеческих условиях.

…Смертность в лагерях ГУЛАГа была огромная. Как рассказывал впоследствии отец, в их лагере всегда хватало работы для специально созданных похоронных команд. Летом сколачивали ящики на шесть-семь мертвецов каждый. Прежде, чем положить в ящик умершего, ему кайлом пробивали голову. Для надежности. Ящики отвозили в тундру, где заранее был приготовлен с помощью взрывчатки котлован.

А зимой долбили проруби в расположенном близ зоны озере и бросали туда покойников с привязанными к ногам камнями. Половина того большого и глубокого озера была забита трупами.

И все-таки даже в таком страшном месте люди умели оставаться людьми. Здесь была своя самодеятельность. Организовывали ее, в основном, российские эмигранты первой волны – князья, графы, интеллигенция, бывшие офицеры царской армии… В конце и после второй мировой войны специальные команды НКВД вылавливали их на освобожденных от фашистов территориях и депортировали в СССР. А здесь судили, кому присуждали расстрел, кому пять, а кому десять лет лагерей.

Эти заключенные очень отличались от других сидельцев. Когда их назначали работать в столовую, они не воровали продукты, наводили порядок на пищеблоке, в результате улучшалось питание заключенных.

В лагере отец не переставал думать обо мне. В письмах убеждал меня продолжать учебу. Он считал, что техник – это лишь высококвалифицированный рабочий, надо поступать в вуз. Я внял его убеждениям и через год после окончания техникума подал документы в Московский нефтяной институт. Написал необходимую тогда для поступления автобиографию, не скрывая того, что отец сидит по 58-й статье. Я же от него не отказывался. В результате в институт меня не приняли. Но я был тогда наивным и не понял, что это из-за автобиографии...

Отец еще до ареста говорил мне: «Государство, которое имеет нефть, хлеб и свободу – непобедимо». Вспомнив эти слова, я решил: раз не получилось с нефтяным институтом, поступлю в Московскую сельскохозяйственную академию, стану агрономом, буду выращивать хлеб. Но мне и там отказали в приеме документов, мотивируя это тем, что я хочу учиться не по профилю – техникум-то я окончил нефтяной.

Ну, что ж, вернулся домой, пошел подавать документы в здешний сельскохозяйственный институт. Председатель приемной комиссии Алла Михайлова Кислова (до сих пор помню ее имя) вошла в мое положение и приняла документы.

До вступительных экзаменов оставался еще месяц. Но после поездки в Москву в карманах у меня оставалось всего 750 рублей. Этих денег явно не хватит на учебу, если поступлю. Стал искать такую работу, где можно хорошо подзаработать. Пришел на берег Камы, а возле него – громадные плоты с лесом. Тогда город отапливался дровами. Я устроился пильщиком. Со своим напарником, пятидесятичетырехлетним Платонычем, у которого на руках было лишь по одному пальцу. Чтобы прокормить своих восьмерых детей, он был вынужден заниматься таким тяжелым трудом. Мы вытаскивали из воды баграми и лебедками тяжелые бревна, распиливали их на двухметровые отрезки и складывали в штабель. За кубометр платили по десять рублей. До экзаменов я заработал три с половиной тысячи рублей. По тем временам это были большие деньги, их должно было хватить на первое время.

А еще удалось послать отцу посылку с продуктами и его любимыми папиросами «Беломор». Положил я этих папирос пачек двадцать. Кстати, «Беломор» очень ценился в лагере. Когда от тяжелой работы и плохого питания отец снова тяжело заболел, и его положили в больницу на операцию, он подарил хирургу две пачки из моей посылки, и тот был очень доволен. Может быть, поэтому операция прошла успешно.

…Сдав вступительные экзамены, я стал студентом агрономического факультета Пермского сельхозинститута. Учился хорошо. Но чтобы получать повышенную стипендию имени Молотова, пришлось вступить в комсомол. Простая стипендия равнялась 270 рублям, а молотовская – 580. Существенная разница. Но не комсомольцам ее не давали, хоть заучись.

…Наконец, отец отсидел свои 10 лет. Начались годы ссылки, которая тоже проходила в Коми АССР. Ссыльным выдавали лишь один документ – свидетельство об освобождении. Тем не менее, 17 мая 1955 года отец устроился инженером-геодезистом в проектно-сметное бюро Минлесхоза (еще Коми АССР). Но там он задержался ненадолго. Уже 24 ноября переходит в республиканскую проектную контору комбината «Комилес», тоже инженером-геодезистом. А 19 мая 1956 года переводится в проектно-изыскательное бюро комбината «Комилес» на должность старшего инженера. Там занимается прокладкой лесовозных дорог в самый центр тайги.

13 июня 1958 года отца назначают начальником изыскательной партии. В таких партиях, как правило, работали без выходных, отдыхали только в непогоду. У отца появилась отдельная комната, где он мог уединиться в эти вынужденные выходные. В соседней комнате жил ветеринарный врач – тоже ссыльный. Было с кем пообщаться.

В 1957 году я приехал к нему на свидание. Мы не виделись больше двенадцати лет. Встретившись, оба заплакали. Я прожил у него пять дней, и все это время мы, по сути, не спали. Он рассказывал о жизни в тюрьме и лагерях.

Года через четыре отца перевели руководителем группы отдела подготовки проектов. В этой должности он проработал до 16 апреля 1962 года, то есть до выхода на пенсию. И, даже став пенсионером, он вынужден был оставаться в Коми АССР, пока не закончился срок ссылки.

…Но вернемся назад, в то время, когда до этого долгожданного дня оставались еще годы и годы. Я продолжал учиться в сельхозинституте. После окончания четырех курсов нас направили на семимесячную практику в сельскохозяйственные предприятия. Мне выпало практиковаться в Нытвенской МТС (машинно-тракторной станции). Потом перевели участковым агрономом сразу на три колхоза с громкими названиями: имени И. В Сталина, имени В.М. Молотова и имени К.Е. Ворошилова. Квартировал я в колхозе им. Сталина. Не из любви к «вождю народов», просто там выделили жилье.

Мой участок оказался очень большим. Для его объезда в моем распоряжении было три верховых лошади, по одной в каждом колхозе. Доезжаешь от одного колхоза к другому, и приходится менять коня. Одной лошади не под силу одолеть такие расстояния.

Во время практики, я увидел, как тяжело жили тогда колхозники. Их просто-таки душили налогами. Если налоги не выплачивались, то забирали скотину: корову, телку, овец и свиней. Как правило, отобранную живность отправляли на скотобойню. Я был свидетелем, когда у колхозницы забирали корову, а трое детишек бежали за ней и плакали. Это на меня произвело тяжкое впечатление. Кроме того, колхозников принуждали подписываться на облигации государственного займа. По существу, это был дополнительный налог – подписавшиеся ежемесячно должны были платить 10 процентов от зарплаты. Да плюс 13 процентов подоходного налога. Итого 23 процента от заработка вынь да положь. Тех, кто не хотел подписываться на заем, принуждали насильно.

Мне, агроному, тем более не семейному, жилось намного легче. Я даже мог частенько приезжать в областной центр. Там встречался с Михаилом Николаевичем Калининым, тем самым, который много лет сидел с моим отцом в лагере и, «отмотав» свой срок раньше его, вернулся в Молотов.

Я говорил уже, что он – бывший эсер. Когда в 1918 году партию эсеров разгромили, его почему-то не тронули, но взяли под наблюдение. Он окончил Пермский государственный университет по специальности «геоботаника». Первый раз его посадили в 1930 году. Дали пять лет по 58-й. Отсидел, вышел на волю и прожил несколько лет на свободе. А в годы «большого террора» снова посадили, уже на восемь лет. Итого отсидел он больше тринадцати лет. В лагерях Михаил Николаевич поморозил ноги, и всю оставшуюся жизнь они болели. А в глубокой старости началась гангрена. Ампутировали одну ногу, через несколько лет отняли и другую.

Умер Михаил Николаевич восьмидесятипятилетним. Представляете, какое это крепкое было поколение? Они прошли через первую мировую войну, революцию, репрессии… И те, кто все это смогли выдержать, доживали, как правило, до глубокой старости.

…Окончил я сельскохозяйственный институт с красным дипломом. Мне позволили выбрать любое место работы из предложенного выпускникам списка. Я выбрал Кунгурский район. 7 апреля 1953 года началась моя трудовая деятельность по вузовской специальности. За год до этого по всей нашей области случилось страшное бедствие: вся озимая рожь заболела снежной плесенью и погибла. Снежная плесень – болезнь всходов озимых культур (пшеницы, ржи), вызываемая паразитическими грибами: на вышедших из-под снега растениях появляется паутинистый розоватый налет и они перестают расти.

1953–1954 годы тоже выдались неурожайными. Меня поражала страшная бедность, беспросветная нужда колхозников. Лошади и коровы дохли от голода. Гарантированную оплату в деньгах и хлебе получали только механизаторы: за трудодень – два килограмма хлеба и 2 рубля 50 копеек. В народе их даже начали звать кулаками.

Неурожаи – это, по сути, стихийное бедствие, не зависящее от человека. Оно может случиться в любой стране. Но прославляемое на все лады советское общество страдало далеко не только от неурожаев. Его, как раковая опухоль, разъедали изнутри коррупция, мздоимство, казнокрадство и многие другие тяжелые недуги, доставшиеся через десятки лет в наследство и нам – жителям постсоветской России.

В конце 40-х, начале 50-х сельскохозяйственное районное начальство бессовестно обирало колхозы. Этот факт даже разбирали на заседании ЦК КПСС. Многих работников районного и областного масштаба исключили из партии и выгнали с работы. Под горячую руку попал и заведующий нашей МТС, механик Иван Михайлович Власов, хотя он был честный человек и пострадал напрасно. Но репрессивные органы, видимо, продолжали действовать по старому принципу: «лес рубят – щепки летят».

После ликвидации МТС меня перевели работать в Кунгур, назначили главным агрономом района. А в 1962 году отправили в Монголию помогать в организации совхозов. Об этой, тоже очень важной странице моей жизни и о послемонгольском периоде, я расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас постараюсь показать, как повлияла трагедия, случившаяся с моим отцом, на судьбы его братьев и сестер.

Для этого еще раз вернемся в 1952-й год, когда я, работая во время практики агрономом, за лето заработал свыше 8 тысяч рублей. На эти деньги съездил в Москву, навестил старшего брата отца – дядю Колю. Жизнь его показалась мне очень благополучной. Но, как рассказал дядя Коля, он тоже пострадал из-за моего отца.

А произошло это так. После демобилизации из Красной армии в 1925 году его направили в Ростов-на-Дону заведовать большой нефтебазой, обеспечивающей горюче-смазочными материалами всю Ростовскую область. После нескольких лет дядю переводят в Москву, где он работает на руководящих должностях. А позднее отправляют в Швецию торговым представителем по продаже нефтепродуктов. Годы «большого террора» он пробыл за границей. Это, вероятно, и спасло его тогда от репрессий.

Всю Великую Отечественную дядя служил заместителем начальника тыла по обеспечению армии горюче-смазочными материалами. Закончил войну в звании полковника, с правительственными наградами.

В 1945-м его готовят к отправке в Иран в качестве представителя СССР по торговле ГСМ. И вдруг выясняется, что его родной брат (то есть мой отец) является закоренелым «врагом народа». Дядю не репрессируют, но карьеру ломают: вместо высокой должности торгового представителя в Иране назначают заместителем начальника Московского областного управления «Нефтепродукт». И эта должность для перспективного специалиста становится «потолком». А вот его детям, встававшим на ноги в менее людоедские времена, уже ничто не мешало. У него было трое детей. Дочери Галина и Елена окончили медицинский институт, сын Альберт – военную академию тыла.

Гораздо трагичнее сложилась судьба четырех младших братьев и сестер отца – тоже моих дядьев. Помните, я писал, что отцу пришлось сдать их всех в детский дом?

Дядя Петя, Петр Иванович Лаищев (1907–1927), прожил в детдоме до совершеннолетия. Потом поступил в Ленинградское артиллерийское училище. Погиб двадцатилетним от несчастного случая. Поживи он подольше, и его коснулись бы репрессии. Уверен в этом, потому что знаю, какова судьба остальных.

Тетя Аня, Анна Ивановна Лаищева (1910–2000) после детдома не смогла получить ни хорошего образования, ни профессии. В 1930 году вышла замуж за колхозного пастуха. В следующем году мужа принудительно отправили на лесозаготовки. Там его убило упавшей лесиной.

Осталась Анна в двадцать лет беременной вдовой. По трудодням колхозникам почти ничего не платили. В октябре пошла она с другими женщинами собирать ржаные колоски по снегу. Их увидели свои же, колхозные, сообщили в районную милицию. Приехали конные милиционеры и забрали женщин в райцентр. Там быстро состряпали дело. Всех женщин осудили по сталинскому указу о колосках на 8 лет. У некоторых дома остались по двое-трое детей.

В колонии тетя Анна родила двух мальчиков, но они умерли от голода. Потом ее отправили в пустыню Кызыл-Кум строить железную дорогу на Фергану. Десятки тысяч заключенных-женщин строили эту дорогу. После отсидки срока, тетя Анна устроилась разнорабочей на масложиркомбинат в Фергане. Проработала там до пенсии, получала по 45 рублей в месяц.

Дядя Саша, Александр Иванович Лаищев (1917–1932), выйдя из детдома выучился в училище на столяра. Не знаю за что, но его тоже репрессировали, отправили на 5 лет на Колыму. Там он и погиб.

Тетя Рая, Раиса Ивановна Лаищева (1917–1942) после детдома тоже отсидела 5 лет. После тюрьмы вышла замуж.

От редактора.

Подведем печальный итог. Из шести братьев и сестер Лаищевых четверо отсидели в тюрьмах и лагерях в общей сложности 28 лет, да плюс к этому 8 лет ссылок. А те, кто не сидел, все равно, так или иначе, ощутили на своей судьбе, обжигающее дыхание репрессивного молоха.

Поделиться:

| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |