| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |

6.13. Жизнь под прицелом

Архангельские

Мой дед, Архангельский Дмитрий Петрович, родился во второй половине 19–го века. Он был грек по национальности. Его фамилия по-гречески, вероятно, была Архангелис, имя Димитриос. Как он появился в центральной России, не знаю, предположительно, он был из крымских греков, которые всегда жили на юге России и раньше русских исповедовали христианство. Служил диаконом сельской церкви. Умер, очевидно, в годы революции. Возраст его и причину смерти я не знаю. В это время многие священнослужители стали жертвами пришедших к власти большевиков.

Бабушка Архангельская Анна Игнатьевна происходила из семьи священнослужителей, была истинно верующим человеком, также служила в церкви на хозяйственных работах. Жили они близ города Сызрани в Бугурусланском районе в селе Погромное.

В семье Архангельских было пять дочерей – красавиц. Все дочери закончили церковно–приходскую школу, а две из них продолжили педагогическое образование и стали сельскими учительницами.

Бабушку Анну Игнатьевну я очень хорошо помню. Она была энергичная, преданная своим детям и внукам, всех нас горячо любила до самой смерти. Умерла она в 1943 году на 83–м году жизни в Ташкенте.

Старшая дочь семьи Архангельских Екатерина вышла замуж за священника Феоктиста Богоявленского. В первую мировую войну он служил в Русской армии капелланом, находился среди солдат на передовой и вернулся домой без одной ноги. Умер в 1924 году, оставив в бедности вдову и шестерых детей – моих двоюродных братьев и сестер.

Судьба многодетной семьи Екатерины, оставшейся без кормильца, складывалась особенно тяжело. Спасаясь от голода, они в 1927 году едут в Среднюю Азию. Екатерина устроилась работать в колонию иностранных военнопленных, содержавшихся в Ташкенте еще со времен первой мировой войны. Среди них был молодой поляк Ян Станиславович Рошек, который, влюбившись в многодетную красавицу, женился на ней. Они прожили долгую жизнь. Ян Станиславович оказался очень хорошим мужем и отцом и единственным мужчиной среди всех родственников, который во время Великой Отечественной войны из–за иностранного происхождения не был мобилизован на фронт. И в эти тяжелые годы, как мог, помогал всем нам решать бытовые проблемы.

Яна Станиславовича я хорошо знала с раннего детства. Совсем молодого его во время Первой мировой войны мобилизовали в Польскую армию. Попав в русский плен, он оказался в колонии военнопленных иностранцев и больше никогда не увидел своей родины – Польши. После революции эта колония перешла в ведение НКВД, а иностранцев многие годы использовали как квалифицированную рабочую силу. Но даже когда колонию распустили, выезд за границу для них все равно запретили.

Через Красный Крест кое-кто смог уехать, но Ян Станиславович не успел. Он умер до того, как пришло разрешение на выезд. Свою горячо любимую жену Екатерину Ян Станиславович пережил только на пару лет. В 70-м году, находясь в Кракове, я встретилась с его младшим братом и рассказала о жизни Яна Станиславовича в Ташкенте, и о том, что наши родственники его очень уважали и достойно похоронили.

Следующей по возрасту дочерью Архангельских была Александра – моя мама. Она родилась в 1894 году. Мама была очень сильной по характеру женщиной. Своего жениха в первом браке – сына батюшки местной церкви, ждала четыре года, пока он находился на фронте. В армии он пристрастился к спиртному и вернулся с тяжелой алкогольной зависимостью. Его отца – батюшку – в революцию большевики расстреляли. Мама после шести лет тяжелой семейной жизни, вместе с семьей сестры Надежды уехала в Среднюю Азию. В маленьком городе Пскенте, близ Ташкента она познакомилась с моим будущим отцом Ширяевым Николаем Иосифовичем и в 1927 году вышла за него замуж.

Еще одна дочь Елизавета, красивая девушка, очень похожая на отца– грека, прожила короткую жизнь. Работая сельской учительницей, она была вынуждена ежедневно проходить большие расстояния до школы, зимой простудилась и умерла от воспаления легких совсем молодой.

Следует заметить, что родители сестер Архангельских, истинно верующие люди, безусловно, хотели, чтобы их дочери создавали свои семьи либо с самими священнослужителями, либо с выходцами из таких семей. У двух дочерей так, фактически, и сложилось. Но жизнь преподнесла сюрприз – следующим членом семьи стал человек абсолютно новой формации, возглавлявший сельскую управу – большевик Атанов Сергей Архипович. Он стал мужем Надежды – четвертой дочери Архангельских.

С.А. Атанов в годы революции окончил школу красных командиров. В гражданскую войну командовал дивизией, был ранен. Позднее по партийной линии его направили в село, где происходила пресловутая коллективизация. У них с Надеждой было двое детей, это тоже мои двоюродные брат и сестра. Брат, Атанов Борис Сергеевич, и сейчас живет в Волгоградской области. С ним жизнь нас, как и в детстве, связала в последние годы.

То ли большевик Атанов не выдержал партийных заданий по издевательству над сельским населением, то ли по какой-то другой причине, но их семья, забрав овдовевшую бабушку, уехала в Среднюю Азию. Жизнь большевика Атанова закончилась плачевно – в возрасте около 45 лет он умер от алкоголизма, оставив в крайней нужде свою семью.

Дольше других в России задержалась самая младшая дочь Архангельских – Антонина. Она почему-то оказалась в Казани, преподавала там в школе. Ее муж заведовал лесным хозяйством, а в 1937 году был репрессирован как враг народа и расстрелян.

Забрав сына Германа, Антонина тоже приехала в Ташкент. Во втором браке ее мужем стал поляк Леонид Масич. У них родилась дочь Людмила, это моя теперь единственная двоюродная сестра, доцент, кандидат экономических наук, ныне со своей семьей проживающая в Москве.

В самом начале войны в 1941–1942 году Антонина тяжело заболела туберкулезом и вскоре умерла. А через короткое время в своем первом бою под городом Смоленском погиб офицер Леонид Масич. Люда осталась в семье нашей тети Надежды и жила с ней вплоть до окончания института.

Итак, вся семья Архангельских, четыре дочери, их мать и многочисленные дети перебрались в Среднюю Азию и обосновались в Ташкенте.

По воспоминаниям моей мамы, Средняя Азия и Ташкент вынужденных переселенцев встретили очень хорошо. Теплый климат, обилие фруктов и овощей сделали этот край просто спасением для оголодавших, измотанных войнами выходцев из России. Очень быстро все они перестали чувствовать себя переселенцами. Сюда приезжали врачи, учителя, экономисты, работы хватало всем.

А для нас, третьего поколения, этот теплый и добрый край стал родиной. Многие из нас хорошо знали узбекский язык. Все мы считали себя, если не узбеками, то и не очень русскими.

Забегая вперед, скажу, что в 1940 году, перед войной, всех родных со стороны мамы с их мужьями и детьми, уже тоже женатыми и замужними, насчитывалось 25 или 26 человек. Взаимоотношения сложились родственные и уважительные, жизнь налаживалась, создавались молодые семьи. Два сына Екатерины учились в институтах, все надеялись на лучшие времена. Великая Отечественная война еще не началась, и все были живы.

Ширяевы

Мой дед, Ширяев Иосиф Семенович, родился приблизительно в 1870 году на Южном Урале. Семья его была обеспеченной, что позволило ему получить хорошее техническое образование, очень престижное для Урала – специалист по горнорудным предприятиям – штейгер. Он занимал хорошее положение на золотодобывающих рудниках. Вблизи города Верхнеуральска находились 12 золотых приисков.

Хорошо помню: в семье хранили золотой самородок величиной с грецкий орех. Это был подарок деда и бабушки в честь первой встречи с семьей сына Николая – моего отца, долгие годы считавшегося погибшим. Продать самородок родители не рискнули, так как это жестоко каралось законом. Так и хранили его много лет, как реликвию и помять в укромном месте.

Здесь придется сказать, что конец самородку пришел неожиданно и просто. Во время ареста папы нашу реликвию старательные сыскари нашли, но в опись конфискованного имущества, естественно, не включили. У всех на глазах НКВД–шник своими «чистыми» руками опустил его в карман широкого галифе, сам того не зная, что избавил этим моего несчастного отца еще от одного обвинения. Спасибо тебе, родимый!

Семья Ширяевых свою долгую жизнь прожила на Южном Урале в городе Верхнеуральске. Этот уездный город в те времена был казацкой столицей, городом ярмарок, «воротами в Азию» и опережал другие города Урала в экономическом, военном и культурном развитии. Сюда в 1868 году из города Орска перенесли центр управления Вторым военным казачьим округом Оренбургского войска. А всего в Верхнеуральском уезде насчитывалось 12 казацких станиц.

Мой дед не был выходцем из казачьей семьи. Он относил себя к городской технической интеллигенции. Дом Ширяевых стоял недалеко от реки Урал.

Дед был серьезным уважаемым человеком, примерным семьянином. До конца жизни работал в золотодобывающей промышленности. Последняя его должность – председатель артели старателей–золотоискателей. Дальнейшая его судьба очень похожа на судьбы многих честных людей того времени. Она трагически закончилась в 1938 году, о чем я обязана рассказать со слов его дочери Екатерины.

По доносу осведомителя деда, несмотря на 65-летний возраст, арестовали. Его обвиняли в «недоносительстве» на сына Николая, который служил в Белой армии в чине офицера и не предстал за это перед суровым судом народа, а скрывался в Средней Азии.

Приговор – восемь лет лагерей. Деда отправили по этапу для отбывания наказания. Была поздняя осень. Несколько сот человек были вынуждены ночевать на земле в плотном окружении «вертухаев» и их собак. Утром половина несчастных не проснулась. Замерзнув, они заснули навсегда. Среди них был Иосиф Семенович Ширяев, мой дед по отцу.

В девяностые годы он был реабилитирован.

Бабушка Варвара Прокофьевна происходила из семьи зажиточного казака. Семья была многодетная, трудолюбивая, но в течение нескольких лет их преследовали пожары. Решив, что это, не что иное, как божий промысел, по совету священника отец отправил одну из дочерей в монастырь замаливать семейные грехи. Этой дочерью была моя бабушка Варвара.

Умная, работящая, она восемь лет прослужила в монастыре. Тяжелая болезнь отца вынудила дочь сменить монашескую обитель на отчий дом. После смерти отца Варвара вышла замуж за моего деда.

В семье Ширяевых было три сына и три дочери. Девочки закончили гимназию, но высшее образование получить не удалось, так как учились уже в советское время. Сестры отца рано овдовели – двоих мужей убили на фронтах Отечественной войны. Каждая из них имела по одному ребенку, это мои двоюродные братья Лев, Геннадий и сестра Рита.

Со Львом я не знакома, но знаю, что он был кадровым офицером, подполковником. Гена Лобашев – хороший художник-любитель, подарил мне четыре картины, написанные маслом. И одна из них – портрет моего папы, что особенно мне дорого. По образованию он техник-механик. Сестра Рита – талантливый музыкант хормейстер, но, к сожалению, дальше учиться она не смогла из-за раннего замужества и материальных трудностей.

Судьба сыновей Ширяевых сложилась трагически. Два старших сына – Николай и Виктор – участники братоубийственной гражданской войны. Младший – Сергей – захватил Великую Отечественную.

Старшим был мой отец – Николай. Родился он в 1898 году. После обучения в гимназии окончил реальное училище по экономической специальности. Верхнеуральский горнорудный уезд позволил бы ему прекрасно проявить себя на этом поприще.

Октябрьская революция, приведшая страну к гражданской войне, принесла много горя и ему, и его родителям. Семья Ширяевых не относилась ни к классу эксплуататоров, ни к классу эксплуатируемых. Это типичная трудовая семья с религиозным укладом, в которой глава семьи своим трудом обеспечивал нормальный уровень жизни. Свержение капиталистического строя во имя призрачного «торжества социализма», построенного любой ценой, о чем мечтали большевики, этой семье, как и многим таким же, не принесло ничего, кроме несчастья. Но революция свершилась!

Октябрь 1917 года в Верхнеуральске встретили спокойно. Власть в городе по-прежнему оставалась в руках Городской Думы, а казачество подчинялось атаману. Но в казачьей среде уже наметился раскол на две неравные части: большую – из стариков и меньшую из фронтовиков, распропагандированных на большевистский лад. Они ратовали за равный раздел земли между казаками и призывали больше не воевать.

А гражданская война уже бушевала вокруг Верхнеуральска. Когда в начале 1918 года Оренбург заняли красные, атаман всего Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенант А.И. Дутов переехал в Верхнеуральск и приступил к формированию добровольческих отрядов из офицеров, реалистов, семинаристов и учащейся молодежи.

Отцу в это время было 20 лет. Его мобилизовали в добровольческую армию и направили служить во второй запасной казачий полк, возглавляемый атаманом В.Н. Захаровым. Не знаю, какие политические убеждения исповедовал тогда отец, но допускаю, что у него просто не было другого выбора.

Отец. Хождение по мукам.

По рассказам папиных сестер отцу присвоили офицерский чин и назначили адъютантом атамана. При этом без военного образования, которое казаки получали с детства, отец не мог возглавить какое-либо казачье подразделение. В должности адъютанта он выполнял различные поручения и вел делопроизводство атамана Захарова.

Верхнеуральск переходил из рук в руки. Одна власть сменялась другой. Но весной 1918 года белоказачьи войска отступили и в Верхнеуральске установилась советская власть.

В какой момент и по какой причине отец перешел на сторону красных, мне установить не удалось. Такие случаи в неразберихе гражданской войны были массовыми. Белогвардейское казачество не стеснялось прибегать к карательным акциям. У местного населения, особенно симпатизировавшего красным, отнимали скот, провизию, нещадно расстреливали при малейшем сопротивлении.

Отец, невоенный человек, мягкий по характеру, не допускал самой возможности насилия над людьми. Ни в каких карательных операциях он участвовать не мог, и это потом было документально доказано при его реабилитации. И еще одно важное обстоятельство: подросший брат Виктор в возрасте 16 лет добровольно вступил в Красную армию. Допускаю, что этот факт тоже повлиял на поступок отца. Брат не пошел против брата.

На сторону красных вместе с отцом перешли многие казаки. Они стали под красные знамена, а отца арестовали и продержали в одиночной камере целый год. Незначительный эпизод в его биографии, адъютантство при белом атамане, стал заклятием, оставил на нем клеймо «злейшего врага» красного движения, а еще через десятилетия – «врага народа».

Мне неизвестно, мог ли брат Виктор чем-то помочь отцу. Я также не знаю, каким образом отец освободился из тюрьмы. Знаю только, что из заключения он вышел больным, с ухудшившимся зрением. С семьей он прервал связь на много лет. Не хотел причинять ни себе, ни им лишние опасности. Родители считали, что он погиб.

В нашей семье сохранился снимок, на котором отец сфотографирован с двумя молодыми мужчинами. На фото дарственная запись, где упоминается город Хабаровск и дата «1925 г.». Как оказался мой и не белый и не красный отец в Хабаровске? Может быть, после освобождения из тюрьмы ушел с частями отступающей белой армии А.В. Колчака на восток и там остался.

Жизнь отца с 23 до 27 лет мне абсолютно неизвестна. Гражданская война на востоке закончилась в 1923 году полным разгромом белой армии. В Китай эмигрировала большая часть оставшегося в живых казачества. Многие уходили на чужбину целыми семьями. Нищенское существование вынуждало многих искать пристанище в других государствах. Были случаи и возвращения в Россию, где «возвращенцы» прямиком попадали в НКВД.

Тема вынужденной эмиграции целого поколения русских людей всегда остро интересовала меня. Всю сознательную жизнь я размышляла над тем, что было бы лучше для отца – печальная судьба эмигранта или короткий срок, отпущенный ему на личную жизнь и семейное счастье на Родине.

Мне теперь не узнать, почему отец решил уехать из Хабаровска в далекую Среднюю Азию. Фамилию свою он никогда не менял, видимо, надеясь на лучшие времена. Но мама знала, что страх стал постоянным спутником его жизни.

В двадцатые–тридцатые годы в Средней Азии органы НКВД еще не «набили руку» на поисках врагов народа. Знание башкирского и татарского языков помогло отцу овладеть и узбекским, а затем и таджикским. Благодаря этому, он довольно быстро адаптировался в Таджикистане.

Он был грамотным экономистом и бухгалтером, работал в сельском хозяйстве и хлопководстве. Сохранилось несколько фотографий, на которых он снят в чалме среди местных узбеков и таджиков. Есть еще одна фотография: он в восточном халате и с чалмой на голове сидит за рабочим столом.

Отец искренне проникся Востоком и полюбил Среднюю Азию. Очень бы хотелось узнать, при каких обстоятельствах он подружился с образованным молодым человеком, узбеком по национальности Юлдашем Ахунбабаевым. Позже этот человек работал в правительстве Узбекистана, в 1938–1943 годах занимал пост председателя Президиума Верховного Совета УзССР. Видимо, они были довольно близки в какой-то период жизни отца. Потому-то когда все-таки отца арестовали, мама обратилась лично к Ю.А. Ахунбабаеву за помощью. Помочь он смог маме только советом, но, воспользовавшись им, возможно, мама спасла жизнь себе и мне. Но об этом я напишу позже.

Наконец, в возрасте 30 лет жизнь отца приобрела смысл. Он встретил и полюбил тоже одинокую женщину – мою маму. У них родился сын Игорь, их первый ребенок. Они почувствовали себя, наконец, родителями и для них это было счастье.

Политическая обстановка в стране становилась все сложнее. Большевики постоянно нагнетали атмосферу страха, подозрительности, поиска врагов. Это стало ощущаться и в Средней Азии. Отец, помня о своем прошлом, не решался жить в городах. Местом жительства семьи выбрал отдаленный район Таджикистана. Но пришла беда. Когда сыну исполнилось восемь месяцев, он внезапно заболел и умер.

Эту утрату родители переживали тяжело и долго. И только через шесть лет им повезло снова стать родителями. У них родилась Я.

По словам мамы, отец просто сходил с ума от счастья. Моя первая фотография появилась спустя девять дней после рождения. Фотографировал он меня часто, вплоть до последнего дня на свободе.

Здесь мне надо остановиться, чтобы сказать несколько слов о двух младших братьях моего отца – Викторе и Сергее Ширяевых.

Как я уже писала, Виктор в 16 лет ушел в Красную армию. Воевал под командованием своих земляков – братьев И. и Н. Кашириных. Мне известно, что он был молодым командиром, а после гражданской войны остался на партийной работе. Последняя его должность – председатель горисполкома города Челябинска. У него была семья, но я о них ничего не знаю. Умер он в 1938 году от туберкулеза.

Сергей, младший брат отца, от рождения был болезненным и в гражданскую войну был еще ребенком. Во время Великой Отечественной войны он был признан непригодным к военной службе и направлен на трудовой фронт на завод по ремонту танков. На заводе случилась авария и он погиб. Так сложилась судьба всех трех братьев Ширяевых – несправедливо и жестоко.

Но в 1938 году братья все-таки встретились в родительском доме. С этой роковой встречи началась целая череда несчастий. Арестовали деда, в НКВД поступил донос соседа-стукача о появлении в семье сына Николая, бывшего офицера белой армии, считавшегося погибшим.

По воспоминаниям мамы, отец всегда испытывал вину перед состарившимися родителями за многолетнее отсутствие и молчание. А еще он страстно хотел показать им очень похожую на него дочь. И вот, вполне по-человечески понятный поступок обернулся трагедией. Он пренебрег опасностью и, тем самым, привел к гибели отца, и, впоследствии, погиб сам. «Благосклонной» судьба оказалась только к Виктору, который не поплатился за недоносительство, а просто вскоре умер.

По тем временам – «повезло». А могло случиться иначе. Как случилось с боевыми товарищами Виктора – братьями И. и Н. Кашириными. Иван закончил гражданскую войну командиром особой казачьей кавалерийской бригады на Восточном фронте и был награжден орденом Красного Знамени. Николай – командиром кавалерийского корпуса на Южном фронте, став кавалером двух орденов Красного Знамени. Оба крупные военачальники, делегаты съездов партии. Но с 1937 года имя героев Кашириных перестало упоминаться. Тень ложного обвинения легла и на них. Лавры боевых побед и народного признания не спасли от репрессий. Обоих обвинили в измене Родине, в участии в антисоветской террористической организации, обоих расстреляли.

В 60-е годы оба были реабилитированы.

Так что красные командиры, патриоты И. и Н. Каширины и белый офицер Н. Ширяев, сражались по разные стороны баррикад, но от своей страны получили одинаковые «награды».

Судьба одного из главных фигурантов отцовской трагедии атамана Верхнеуральского белоказачества Захарова известна. В составе остатков белого казачества под предводительством атамана генерала Дутова, отступившего в Семиречье, находился и Захаров. Они перешли китайскую границу и пробовали обосноваться в Китае. Вскоре Дутова застрелили подосланные чекисты, а Захаров в 1923 году вернулся в Россию, был осужден трибуналом. Его не расстреляли, помиловали по настоянию казачества. Отсидел в тюрьме большой срок и дожил до 92 лет в Украине, где умер своей смертью в 1987 году.

Получилось, белый атаман меньше провинился перед советской страной и казачеством, чем его адъютант – мой отец…

Мое взрослое детство

Себя я хорошо помню с шести-семи лет. Помню маму – полную, статную брюнетку, помню папу – высокого, худощавого, очень доброго. Жили мы в Ташкенте. У нас был просторный дом, двор, росло несколько фруктовых деревьев, во дворе, как у многих, располагалась летняя кухня. В это время мама не работала, была домохозяйкой. Папа хорошо обеспечивал семью.

По понятным причинам, он не вступил в партию. Работал на довольно высоком посту главного бухгалтера Наркомводхоза УзССР, но вскоре стало ясно, что беспартийному человеку занимать такую должность невозможно. А когда отец узнал об аресте своего отца, он немедленно уволился, так как не сомневался, что следующая очередь – за ним. Он знал и раньше, что это может случиться в любой момент, но как-то научился жить с этим. Отец боялся не столько за себя, сколько за нас с мамой. И поэтому 15 лет официально не регистрировал брак, собственность на дом оформил на мамино имя и единственное, от чего он не мог отказаться – это от меня. В метрической выписке у меня значатся и мать, и отец с его отчеством и фамилией. Я никогда в жизни не пожалела об этом и много лет думала, что свою фамилию не сменю ни на какую другую.

Папа по жизни был прекрасным фотографом. Прекратив экономическую работу, устроился в фотостудию при Наркомводхозе УзССР на должность фотокорреспондента газеты «Звезда Востока». Он часто ездил в командировки, бывал на строительстве крупных каналов. Работал на неплохой аппаратуре: кроме «лейки» у папы был редкий по тем временам заграничный аппарат «Цейс». К слову сказать, оба конфисковали во время ареста.

К нашему дому отец пристроил фотолабораторию. Его снимки часто печатались в газете. Неудивительно, что с самого детства я почувствовала интерес к фотографии. Отец это очень приветствовал, доверял мне «лейку». Есть фотография, где я держу ее в руках. Можно сказать, интерес к фотографии, как и способности к узбекскому языку, перешли мне от папы. Узбекский язык за прошедшие годы почти забыла, а вот фотографией увлекаюсь, благодаря папе, до сих пор.

Первый свой снимок я сделала и отпечатала в возрасте семи лет. На нем папа и мама, уставшие, сидят на скамеечке в нашем дворе, не догадываясь, что это их последняя, прощальная фотография. Через месяц абсолютно все изменится – начнется война, а еще через пятнадцать дней арестуют папу.

…Когда я готовила к печати эти воспоминания, среди других мне попалась фотография, сделанная отцом в 1939 году. Я видела ее множество раз, но теперь она вызвала у меня совершенное новые ощущения. На фотографии, обнявшись, стоят три хорошенькие, улыбающиеся девочки. Наши семьи жили почти рядом. Мы дружили, часто бывали друг у друга в гостях, знали родителей. Но сейчас, глядя на эту фотографию, я кожей ощутила страх…

Отец одной из нас служил в НКВД, носил соответствующую военную форму, за ним часто приезжала легковая «эмка». У второй он был с виду штатский человек. На работу не ходил. Отличался любознательностью. А я, как назло, была девочкой общительной. Он не уставал расспрашивать про моего папу: куда поехал, когда приедет, кто приходил и т.д. Хорошо, что я, совсем еще ребенок, ничего не знала.

Только позже мы с мамой поняли, что он был добросовестный осведомитель.

Третий, как вы уже догадались, был мой отец, будущая жертва доноса.

Вскоре семья НКВД-шника куда-то съехала. Видимо, чудесным образом освободилась чья-то более удобная квартирка. Трудолюбивого осведомителя на фронт не взяли, у него и в тылу было много работы. Он дожил до старости. Его дочь выросла в крупного комсомольского работника, а затем не последнее кресло занимала в горкоме партии.

Вроде бы частный случай. Но на самом деле он вполне четко отражает атмосферу того времени, входит в общую картину предвоенных лет.

Когда началась Великая Отечественная война, папе было 43 года, маме 47, а мне семь лет. Не дожидаясь повестки, не советуясь с мамой, папа принял решение добровольно уйти на фронт. Хроническую язву желудка скрыть не удалось, в военкомате ему отказали.

Опять и опять не могу найти ответ на вопрос, почему он принял такое скоропалительное решение. Ведь знал, что нездоров, и к службе в армии вряд ли годен. Здесь я сравниваю два его решения, принятые в разные периоды его жизни – переход от белых к красным и попытка добровольного бегства на фронт. Что это? Характер или его гнали неизвестные нам обстоятельства?

Сводки по радио были ошеломляющими. В доме чувствовалось напряжение, мама часто плакала. Случилась еще одна странность. У нас несколько лет рос комнатный цветок. Называли его «арма». Это широколистный крупный экземпляр, он никогда не цвел. За неделю до начала войны он прямо от корня выбросил стрелу с бутоном на вершине. Когда мама его увидела, она вскрикнула и сказала, что будет большая беда. Мамина интуиция всю жизнь меня поражала.

Уже мимо нашего дома двигались колонны бойцов, топот сапог не прекращался даже ночью. Солдаты направлялась на вокзал, в эшелоны и на Запад. О бутоне мы, конечно, все забыли.

Ночью, пятого июля 1941 года в дверь постучали. Вошли двое мужчин. Один в форме НКВД, второй в штатском. Я была там с самого начала и до конца. Внимательно осмотрели дом, обстановку, ковры, привезенные из тех мест, где отец работал, тщательно проверили белье в шифоньере. Обнаружив в уголке золотой слиток, о котором я уже писала, «сперли» его. Пересмотрели большое количество фотографий, но отобрали 2–3 снимка. Фотоаппараты внесли в опись конфискованного имущества.

Родители окаменели. Мама трясущимися руками собрала папе кое-что из вещей. Отец поцеловал нас и, ни слова не говоря, все трое вышли. Провожать его нам не разрешили. Мы бросились к окну, проходя, папа горько глянул на нас и опустил голову. Машина отъехала. Мы стояли у окна и плакали. А бутон-то наш уже превратился в большой белый цветок. Не дожидаясь утра, мама выбросила этот несчастный горевестник.

Папу я больше не видела никогда.

Так пятого июля 1941 года закончилось мое короткое детство, и я вступила в почти что взрослую жизнь.

Сведений об отце никто не давал. Но маме как-то удалось узнать, что содержали его в тюрьме НКВД. Ему предъявили обвинение в антисоветской агитации и участии в банде Анненкова. Я нашла сведения об этом атамане. Анненков характеризовался, как самый жестокий из атаманов казачьих войск. Своих казаков расстреливал, «отличился» карательными действиями против мирного населения. Но среди атаманов Второго Верхнеуральского отдела Оренбургского казачества он не числился, воевал в восточном Казахстане и Западной Сибири. В мае 1920 года в составе войск атамана Дутова через Тургайские степи бежал в Китай. В 1926 году вернулся в СССР и по приговору военного трибунала был расстрелян.

Так что мой отец не мог иметь к нему никакого отношения. Но чекистам это было не важно. Протоколы допросов составлялись заранее, от подследственных требовалась только подпись. Доказательства никто не слушал. Применялись пытки, доводившие людей до безумия. «Заплечных дел мастера» добросовестно делали свою работу и «чистосердечные признания» шли одно за другим. И мой несчастный папа не стал исключением.

13 октября 1941 года Верховный суд Узбекской ССР вынес смертный приговор – высшая мера наказания. Заседание длилось 20 минут. После его окончания совершенно неузнаваемого отца «препроводили» на улицу в «воронок». Это позволило моим родителям на мгновение увидеться еще раз, теперь уже совсем в последний раз. Боясь моего непредсказуемого поведения, к зданию суда мама меня не взяла. И потому я навсегда сохранила в памяти прежний образ отца.

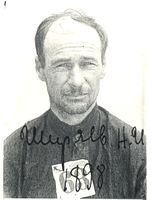

Когда мне прислали решение Прокуратуры Узбекской ССР реабилитации отца, я обнаружила в конверте последнюю папину фотографию с номером на груди. На меня смотрит измученный, невероятно постаревший мужчина, жить которому выпало только 44 года.

После суда с помощью нанятого мамой адвоката была подана апелляция почему-то в Москву на имя Михаила Ивановича Калинина. Ответ пришел быстро. Всесоюзный староста с козлиной бородой подтвердил решение суда. Маме показали этот документ, вместо подписи там стояло его факсимиле.

19 декабря 1941 года, когда немцы нещадно бомбили наши города, в глубоком тылу тоже раздавались выстрелы: это в подвалах НКВД торопливо избавлялись от «врагов народа». Многие годы я бьюсь над вопросом: почему его расстреляли именно 19 декабря? Весь христианский мир чтит в этот день Святителя Николая избранника Божьего. Это день рождения и день Ангела моего отца. Ведь надо так издевательски осуществить дьявольский промысел, чтобы человеку, 67 дней и ночей ожидавшему свою смерть, «преподнести» ее в качестве подарка ко дню рождения. Дьявольское совпадение. Оно поразило меня 17 июля 1989 года, когда я впервые прочла документы о реабилитации. Моя мама до этого времени не дожила.

Массовая реабилитация началась в 1989 году. Я послала обращение в Москву в ЦК КПСС на Старую площадь. Спасибо М.С. Горбачеву, «процесс пошел» быстро. Подробное письмо прислала Прокуратура Узбекской ССР. В письме сообщалось: «…изучение дела показало, что Ширяев Н.И. осужден был незаконно. В деле отсутствуют какие–либо доказательства того, что он участвовал в банде Анненкова. Высказывания его, допущенные в разговорах со своими знакомыми, отражали действительное политическое и экономическое положение, существовавшее в стране, и не могут расцениваться, как контрреволюционные… производством за отсутствием события и состава преступления дело прекращено».

А кто ответил, за то, что пытали, за то, что расстреляли? Если это незаконно и по ошибке – кто извинился или выразил человеческое соболезнование по поводу постигшего нашу семью горя? Дело об отце мне в Комитете Госбезопасности УзССР не показали, а показывать, видимо, было нечего. Донос, «сердечное» признание, приговор суда и акт об исполнении приговора.

В 2001 году меня признали «подвергшейся политическим репрессиям» и тоже реабилитировали как «лицо, оставшееся в несовершеннолетнем возрасте без попечения».

Да, без попечения моего честного и порядочного отца нам с мамой пришлось хлебнуть много чего…

Выжить любой ценой

А сценарий, написанный во время суда над отцом, продолжал действовать. Несмотря на войну, государственный социальный заказ по отношению к таким, как мы, семьям «врагов народа» выполнялся исправно.

Вскоре после суда к нам явился участковый милиционер и принес повестку следующего содержания (по памяти): «К такому-то числу и часу семья врага народа Ширяева должна явиться на платформу станции Ташкент-товарная для выселения из города Ташкента. При себе иметь документы и багаж не более 20 кг. Пункт назначения будет указан дополнительно». Так как мама мне ничего не рассказала о папе, я надеялась, что нас повезут к нему. Уже давно просачивались сведения, что ближайшим местом ссылки был Северный Казахстан – малообжитые районы, без школ и больниц.

Перед войной мы жили в относительном достатке. Тем не менее, у меня обнаружили уплотнение в одном легком – инфильтрат. Я была очень худа и слаба. Что нас там могло ждать?

Отдаю должное маминому уму и энергии, видимо здесь и сработал греческий бойцовский ген от ее отца – грека. В считанные дни и часы она добилась приема у узбекского друга папы – Председателя Президиума Верховного Совета УзССР Ю.А. Ахунбабаева. Он ни отцу, ни нам помочь не смог, но совет все–таки дал. Мама должна обратиться в прокуратуру с заявлением о том, что с Ширяевым Николаем Иосифовичем у нее законного брака не было, они не имеют общую собственность, ребенок рожден вне брака, просто по согласию Ширяева Н.И. дать ребенку свое отчество и фамилию. Другими словами, ей надо полностью отказаться от мужа.

В 1937 году вышел чудовищный приказ наркома Ежова № 00486, которым указывалось приступить к репрессированию жен осужденных «врагов народа», даже бывших жен, а также женщин, проживавших с «врагом народа» без регистрации брака. Согласно этому приказу дети из таких семей должны быть тоже наказаны: в возрасте до 15 лет их надлежало отправить в детские дома специального назначения.

Союз моих родителей был союзом двух взрослых людей, которые в своей жизни успели очень многое увидеть и испытать. Они знали о прошлом друг друга, знали, и, тем не менее, создали семью.

Маму не остановило прошлое папы и его сложные взаимоотношения с властью. Понимая опасность, она вышла за него замуж и родила двух детей. Папа знал, что мама из семьи священнослужителя. А это для карательных органов тоже было удобным предлогом для ареста. Знал он и о том, что в первом браке мужем мамы был офицер белой армии. Все это в иных условиях не помешало бы моим родителям жить долго и счастливо. Но тогда…

Понимая, что в любой момент их судьбы могут круто измениться, отец настоял на том, чтобы не оформлять брак юридически. Он хотел хоть как-то защитить жену и дочь от возможного страшного поворота событий.

Все это хорошо понимала мама. Спасти себя и мою жизнь теперь стало ее материнским долгом. Выбор делать было не из чего. И мама последовала совету папиного друга.

Это было невероятно трудное для нее решение, но, возможно, только оно и спасло нас. Маму не арестовали и мы с ней как могли, продолжали бороться за свою жизнь.

В детстве я просто не понимала смысл трагической развязки семейной жизни родителей, но будучи взрослой, поняла, как мудро поступила мама. Ведь отказ был – просто слова, написанные на бумаге. А в душе она ни на минуту не отказалась от своего мужа.

В том, что она его любила (и ждала, не смотря ни на что!) я убедилась, когда по прошествии двух лет после папиной смерти, в период нашей крайней нужды, мама получила предложение выйти замуж за очень достойного человека, папиного друга. В первые дни войны у него погибла вся семья, он был совершенно одинок. Если бы мама приняла его предложение, наша жизнь, безусловно, изменилась бы к лучшему. Но она ему отказала.

…А из милиции исправно шли повестки. Жили мы в ужасе, вздрагивали на каждый стук, но ни на какую товарную платформу не шли. Мама ждала ареста, потому что с такими, как она, НКВД не церемонился. Им нужен был наш дом и немедленно.

От переживаний и жуткой усталости у мамы открылось маточное кровотечение, и ее срочно забрали в больницу. За мной присматривала, как могла, сестра матери Надежда.

Первого сентября 1941 года первый раз в первый класс я пошла одна. Добрая приятельница нашей семьи, Прасковья Захаровна Чекирда, была учительницей младших классов. Она знала об аресте папы, взяла меня в свой класс и посадила на первую парту перед собой.

Если честно, учеба в школе мне не понравилась. Тяжело сидеть на уроке целых 45 минут. А еще нужно врать, что папа недавно ушел на фронт. Читать и писать я умела, и этого, как мне казалось, было достаточно.

Мне было только семь лет. До войны по улицам я ходила «за ручку» с мамой или папой. Но теперь жить приходилось самостоятельно. Поздней осенью я одна ездила к маме в больницу, сначала на трамвае, а потом около трех километров шла пешком. Залезала на край цоколя, ухватившись за подоконник. Мама подходила к закрытому окну, а я показывала ей листок из тетради в клеточку, на котором было написано одно слово: «ПРИХАДИЛ». Это означало, что участковый милиционер Умар опять приходил с повесткой.

Около месяца маму лечили. Так как результаты были плохие, решили оперировать. И вот наступил зимний день, когда я смогла приписать не то «НЕ», не то «НИ», что означало: милиционер не приходил. Видимо, в НКВД решили подождать, когда больная мать умрет.

На следующий день, когда я пришла к маме с тем же листком, она уже собрала вещи и выписалась из больницы. И, как раньше, взявшись за руки, мы пошли спасать наш дом.

Война набирала обороты. В Среднюю Азию, в частности, в Ташкент, шли эшелоны с эвакуированными. В демонтированном виде привозили целые заводы, оборудование размещалось почти на открытых площадках и скоро начинало работать. Теплый климат позволял это. А вот расселение тысяч эвакуированных людей стало острой проблемой. Под временное жилье отдали все большие помещения – клубы, кинотеатры, школы. Ближайшим к маминой больнице был клуб фабрики «Швейник». Вот туда мы и направились. В большом зрительном зале на полу, на соломе лежали и сидели люди, в основном женщины и дети.

Две крайние к дверям семьи мы пригласили жить к нам в дом. Их счастью не было предела! Они оказались ленинградцами, вещей никаких не привезли, все потеряли в блокадном городе.

Семья Марголиных – больной муж, жена и двое детей-подростков. И семья Бродских – муж погиб в пути, жена, взрослая дочь и домработница, на которой все семейство держалось. Мама оформила им прописку, они заняли по комнате. А мы перебрались в летнюю кухню. Ничего из вещей не взяли. Кухня так мала, что их некуда ни ставить, ни раскладывать. Если что-то было нужно, – ходили в дом.

Вот теперь НКВД, прежде чем конфисковать наш дом, должен был выселить этих несчастных. Оставалось посочувствовать уважаемым товарищам мародерам. От нас отстали, видно, свободных товарных вагонов на станции не оказалось.

Денег с эвакуированных мы, естественно, не брали. А жить не на что, маме пришлось искать работу. При устройстве на любое предприятие надо было заполнить анкету. Вопросов в ней множество: член – не член, сидел – не сидел, где родственники, кто они. Если родственник умер, покажи свидетельство о смерти, если на фронте, – представь аттестат или похоронку. Разве только не было вопроса: «Почему не доносил?» И правильный ответ, видимо, должен был быть: «Я глухой, немой и ослепший, слава тебе Господи».

С трудом маме удалось устроиться на какой-то завод инструментальщицей. Работа физически трудная, нервная. Стрессы, плохое питание, летняя жара скоро привели ее к страшной болезни, которая называлась пеллагра. Ею болели, как правило, заключенные в лагерях. Люди умирали от нее сотнями. Мама опять в тяжелом состоянии попала в больницу.

Страшно вспоминать… В свои девять лет я приезжала к маме, но сначала направлялась к моргу. В три часа оттуда вывозили трупы – на телеге, штабелями. И только убедившись, что среди них мамы нет, я бежала в ее отделение. Я это делала, чтобы если мама уже умерла, хотя бы посмотреть на нее в последний раз. Другой случай мог и не представиться – умерших хоронили где-то в общей могиле.

Я несла недетские физические и нервные нагрузки. Старалась держаться. Но от всего пережитого, от страха тех дней не могла избавиться еще долгие-долгие годы.

А моей маме суждено было жить. Весом в 45 килограмм, почерневшая, слабая, она не вышла, а выползла из больницы.

Как я жила без нее? Семья Марголиных кормила меня. Как сейчас говорят, я была ребенком «без комплексов». Однажды они пригласили меня поесть, и я решила, что это навсегда. В положенное время садилась за стол вместе со всеми.

Оставлять маму после выписки из больницы в таком состоянии было очень опасно. Помогли опять же Марголины. Они посоветовали обратиться к старому ленинградскому профессору, также эвакуированному, который жил недалеко от нас. Глядя на мамин плачевный вид, он сказал (я помню эту фразу): «Ничего не обещаю» и, глядя на меня, добавил: «Ну, давайте попробуем». Выписал рецепт на какую-то желтую жидкость в большой бутылке и сказал, что три дня – специальная диета, а потом, несмотря ни на что, только белый хлеб, мясо, жиры, сметана. Так он предполагал спасти кишечник моей матери от прободения.

Бутылку с желтой жидкостью из аптеки я принесла. С трехдневной диетой справились. А что дальше?

Кроме меня, предпринять что-либо было некому. Родственники очень нуждались. Хлеб выдавали по карточкам. У нас с мамой было две карточки. По одной я брала очень черный сырой хлеб для себя, а по второй я могла взять только одну маленькую круглую булочку весом грамм 150 для мамы.

Эту булочку в нашем районе можно было купить только в одном небольшом магазине – далеко от нашего дома на берегу реки Салар, на улице Пушкинской. Булочек привозили мало, а больных, наоборот, было много. Надо было с вечера занимать очередь, всю ночь стоять или сидеть на корточках и утром получить эту то ли роскошь, то ли необходимость.

Но самой ужасной для меня была не длинная и голодная ночь, а дорога домой. Мучительно трудно донести и не съесть эту невероятно вкусно пахнущую булочку.

Я часто думала, когда совсем в другое время росла моя дочь, что же могла испытывать бедная мама, когда я приносила ей эту булку. По-моему, – жить, жить любой ценой, чтобы не оставить дочь совсем одну.

Своим чудесным выздоровлением она, безусловно, обязана старому ленинградскому профессору. Теперь встал вопрос, где же взять средства на остальное питание? Работать она не могла. Еле-еле передвигалась. Решение было найдено. Вблизи от нашего дома располагался вещевой и продуктовый рынок. В город приехали тысячи людей почти с пустыми руками. Жить надо – и люди шли на рынок, покупали практически все.

Торговала я бойко. Продала все, что могла донести на рынок в свои девять лет. Последнее, что я продала, было большое шелковое сиреневое сюзане (ковер машинной вышивки), привезенный когда-то родителями из Таджикистана. Он был тяжелый. Я еле-еле его тащила. По дороге женщина спросила: «А сколько он стоит?» «А сколько дадите?..». По теперешним временам остается большой загадкой, что никто меня тогда не обманул, не отобрал ни вещи, ни деньги.

Я так увлеклась торговлей, что продала все, за исключением самого необходимого – остались две кастрюли, три тарелки, три ложки и т.д. Но денег все равно не хватало, чтобы покупать маме мясо, жиры, сметану.

Выход нашелся и тут. Рядом жили соседи – многодетная семья Рогачевых. Отец у них воевал, кормить десятерых детей приходилось матери. У них была небольшая тележка и работящий ишак, в смысле осел. На этом транспорте мы с тетей Катей Рогачевой к концу ночной смены – к 24 часам – подруливали к проходной Ташкентского мясокомбината. Выходящие со смены рабочие все, как один, «что–то» выносили. Тоже для того, чтобы жить. Конечно, с проходной у них был сговор, ощупывали их для вида. И из–под подкладок пальто, из лифчиков и еще не знаю откуда они доставали кусочки печени, легкого, требуху и прочий «сбой». И быстро, и главное, недорого, продавали таким, как мы.

Не всегда наши походы кончались благополучно. Часто бывали облавы, но наш ишак, в смысле осел, очень тупой на вид, заметив милиционеров, мгновенно превращался в скакуна и ослиной рысью привозил нас домой.

Утром все удачно добытое нами отмывалось и превращалось в мясные блюда. Вскоре все заметили, что мама окрепла, а вместе с ней и я. И, наконец, осенью, совершенно неожиданно решился вопрос с маминым трудоустройством.

Моя учительница Чекирда Прасковья Захаровна по партийной линии была неожиданно назначена директором детского дома, главным образом, для эвакуированных сирот. Прямо из эшелонов больных, иногда раненых детей школьного возраста собирали в этот детдом на улице Лабзак. Многие с началом войны потеряли родителей, многие были в тяжелой депрессии, ночью кричали, звали матерей. В детдом нужно было набрать персонал из порядочных людей. Маму приняли, но она попросила, чтобы на общих основаниях взяли и меня. Это возможно, но только в том случае, если никто, кроме директора Прасковьи Захаровны не будет знать, что кастелянша тетя Шура – моя мама. Фамилии у нас с ней разные. Эта чертова конспирация давалась нам с трудом.

В детдоме мне нравилось. Много польских, еврейских, узбекских детей, некоторые говорили с акцентом. Возможно, они были из таких же семей «врагов народа», как и я, но вопрос этот никогда не затрагивался. Различий по национальности никто не делал, правда, некоторые поступки вызывали бурное обсуждение, но без драк. Меня очень тяготила необходимость вранья уже про двух родителей.

В детдом я пришла с небольшим, но жизненным опытом. Все, что происходило в последние два-три года, безусловно, наложило отпечаток на мой характер. Я ощущала себя самостоятельным человеком, свободным в решениях и действиях. Не знала, что такое растерянность, смущение. Но безумно боялась милиционеров и военных в синих фуражках НКВД.

В детском доме я усвоила новые для меня понятия: сострадание, сопереживание, справедливость, обязанность защищать слабых. А еще – жизнь на виду у большого коллектива в трудное военное время. Все это дорогого стоит. Думаю, многое из перечисленного мне в жизни пригодилось, благодаря детскому дому на Лабзаке.

Все плохое приходит внезапно. Внезапно я серьезно заболела и во время высокой температуры мы с мамочкой случайно «проговорились». И нас, к большому сожалению, «уволили» из детдома, который на время заменил родной.

Сталинское клеймо

Как только прорвали блокаду, наши ленинградцы уехали. Расставались как родные люди, первые годы переписывались. Они благодарили за все, тепло вспоминали нас. А для нас с мамой жизнь опять осложнилась. Работу опять же из-за анкеты она нашла только за городом. Это было подсобное хозяйство парашютного, а позже авиационного завода. От последней остановки трамвая приходилось еще пять километров идти пешком по узбекскому району. Работа была шестидневная. Домой она приходила в субботу вечером, а уходила в шесть утра в понедельник. Жила я практически одна. Чисто условно за мной присматривала соседка баба Феня.

В теплое время после уроков я ездила к маме на выходной, а в каникулы и жила там. Мамина бригада наполовину состояла из женщин и мужчин узбекской национальности. Общались на каком-то смешанном языке, а дети только на узбекском, так как русских детей, кроме меня, там не было, а поговорить хотелось. Тогда я обнаружила, что могу бегло и с нужным акцентом говорить и петь по-узбекски.

Моя большая ошибка в жизни, что не посвятила себя изучению восточных языков. А ведь подсказка от папы была, но я не поняла ее. И не нашлось человека, который бы мог что-то посоветовать. Мама не считала это важным, она вообще опасалась, что мне не дадут учиться дальше.

В теплое время, а оно в Ташкенте почти всегда, чтобы добраться к маме, я проходила огромные расстояния. В чайханах, куда я заходила отдохнуть, угощали узбекскими лепешками, поили чаем. Еще бы – ведь я знала язык. По дороге, в жару купалась в каналах и арыках, по их берегам густо росла конопля, которую сейчас называют «анаша». О наркоманах мы тогда ничего не слышали, да и были ли они? В те времена пять–шесть километров я проходила легко, и эта особенность осталась у меня на всю жизнь.

Война подходила к концу. Мама продолжала работать в подсобном хозяйстве, которое теперь стало и двухдневным домом отдыха для высшего комсостава авиационного завода. Мама и еще две женщины работали официантками. Тогда я впервые увидела, что мама еще очень привлекательная женщина с изящными манерами, красивым молодым голосом и легкой походкой. Ей был всего-то пятьдесят один год, но какой ужасный груз пережитого был за ее плечами...

А дома опять приходилось жить одной. После детдома и маминого хозяйства, когда целые сутки я находилась среди людей, было очень тяжело. Училась средне, отличников недолюбливала. Мама, естественно, не имела возможности меня контролировать, в школе она побывала всего два раза – в первый, чтобы взять меня на похороны бабушки, а во второй – на выпускном вечере после окончания 10-го класса.

Конец войны стал для нас праздником со слезами. Ведь некоторые отцы, все–таки, вернулись. Я очень страдала, что нет папы. И не просто нет, потому что убили на фронте, а убили здесь, в тылу и «свои». Окружающие задавали вопросы, и на них приходилось отвечать. Опять отдаю должное маме. Однажды она принесла мне лист бумаги, на котором ее рукой была написана фраза, которую я затем повторяла во всех анкетах. В последний раз ее написала в 1980 году, когда мне исполнилось уже 47 лет: «Об отце, Ширяеве Николае Иосифовиче, сведений не имею, мать в браке с ним не состояла».

Чистой правдой было только то, что «мать в браке не состояла». А в остальном я никогда, ни на одну минуту не верила приговору суда по делу отца и, в конце концов, оказалась права. Как только я поняла, что с клеймом дочери «врага народа» придется жить и учиться многие годы, мое взрослое детство окончательно закончилась.

Это клеймо тысячам молодых людей не позволяло мечтать о серьезном образовании. При приеме документов в любое высшее учебное заведение требовали заполнить анкету о себе, родителях, братьях, сестрах и т.д. Спецчасть функционировала везде и, как правило, не бездействовала. Правдивые сведения, несомненно, отрицательно сказывались на решении мандатных комиссий, производивших отбор студентов, особенно там, где был конкурс.

Вопрос о поступлении в институт осложнился и тем, что мое, весьма слабое материальное положение требовало выбора такого ВУЗа, где выплачивали стипендии побольше, чем в других. Выбрала горный факультет Среднеазиатского политехнического института в Ташкенте.

Я тогда не могла и предположить, что студенты, обучающиеся именно на этом факультете после окончания каждого курса должны проходить практику на предприятиях горнодобывающей промышленности, на рудниках и шахтах, либо в геологических партиях, занимающихся поиском или разведкой полезных ископаемых. Все эти объекты были засекречены. Студентам для получения допуска к работе надо было пройти тщательную проверку через спецчасть и Комитет госбезопасности УзССР (бывший НКВД).

Опасность быть изгнанной из института я чувствовала на протяжении всех пяти лет учебы. Не знаю, как удалось избежать этого. Остается предположить, что после торжественных похорон Сталина, позорной смерти Берии, КГБ стало не таким «всевидящим оком». Или просто нас, неполноправных пасынков страны, уже стало слишком много.

Эпилог

В 1956 году я успешно закончила институт, позже и аспирантуру. Так исполнилась заветная мечта моей мамы, отдавшей все свои силы и здоровье, чтобы, несмотря изломанное детство и полунищую юность, я осталась на свободе и получила хорошее образование.

Мама прожила долгую жизнь, успела вырастить внучку, мою дочь, и увидеть мою счастливую семейную жизнь с достойным человеком Александром Рувиновичем Спектором.

Когда я прихожу к могиле мамы, с горечью сознаю, что никогда не смогу найти другую дорогую мне могиле. Никто не знает, где она, безымянная могила, в которой вместе с другими жертвами сталинского режима покоится прах моего безвинно загубленного отца – Ширяева Николая Иосифовича.

Вечная им память.

Поделиться:

| ⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |